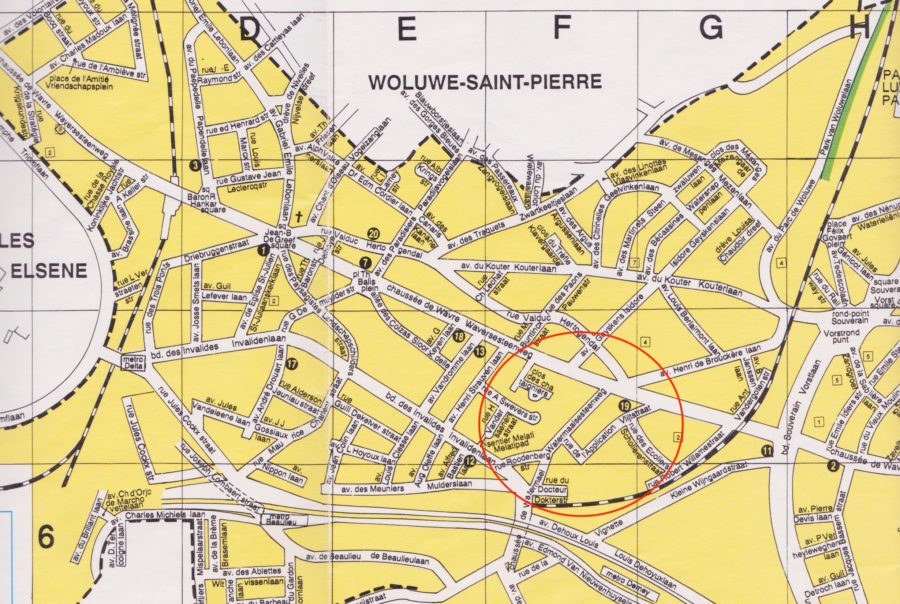

Extrait d’une carte offerte par des commerçants d’Auderghem vers 1988

L’actuelle chaussée de Watermael commence aujourd’hui à la chaussée de Wavre, à l’endroit où un four à chaux était encore actif fin XVIIIe/début XIXe siècle. En ce temps-là, plusieurs fours à chaux fumaient encore le long de la vallée de la Woluwe. La pierre calcaire y était transformée en chaux utilisée, entre autres, pour la fertilisation des terres. Le quartier reçut le nom de Kalkoven (tronçon de la chaussée de Wavre entre l’avenue Isidore Geyskens et la rue de l’Application ; carrefour chaussée de Wavre, rue Valduc, avenue Henri De Broeckère et chaussée de Watermael ; chaussée de Watermael, rue Roodenberg, rue du Docteur et tronçon du boulevard des Invalides).

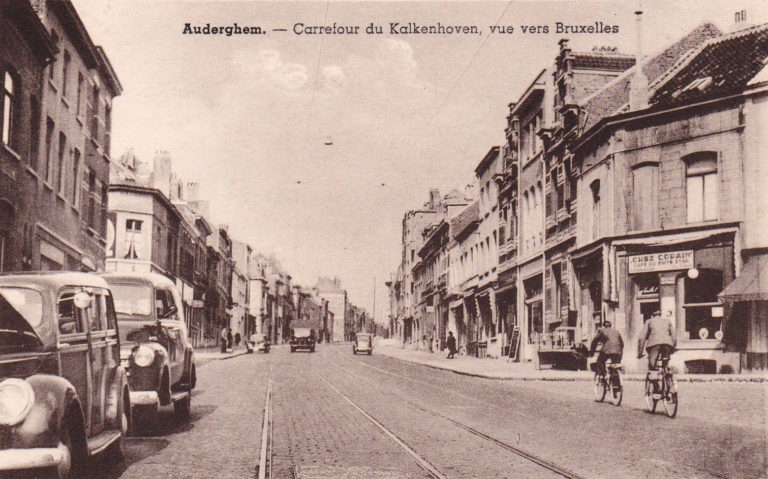

Dans l’entre-deux-guerres, on pouvait compter, sur la chaussée de Watermael, entre la chaussée de Wavre et la rue de l’Application, soit sur une distance de 150 m, pas moins de quatre ou cinq cafés, deux boulangeries, un marchand de charbon, un verdurier, un vitrier, une confiserie et la bouteillerie avec quai de chargement de la brasserie Vanderlinden. Ces activités artisanales ont aujourd’hui disparu.

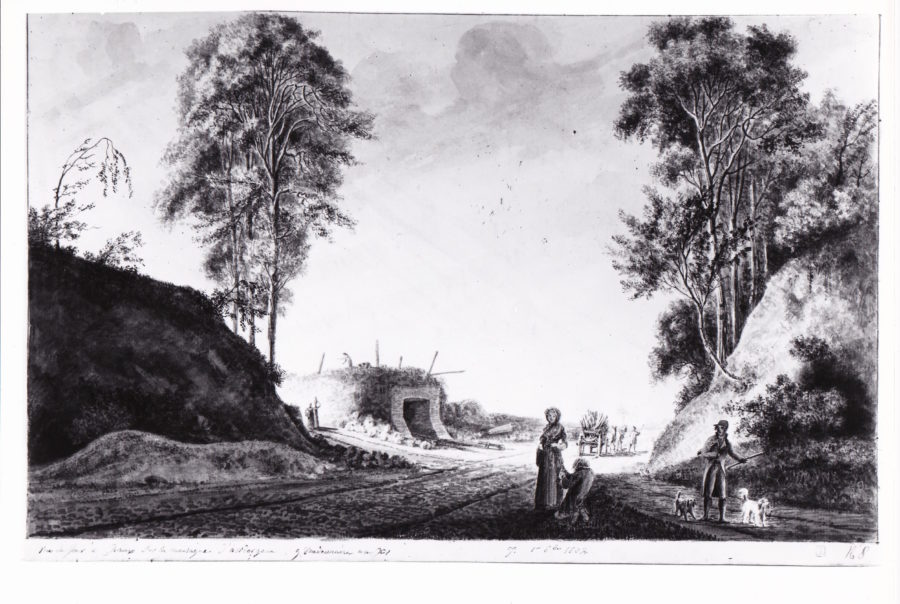

Le four à chaux

C’est l’histoire de son quartier d’enfance que Louis Schreyers nous relate ici, celle du lieu-dit Kalkoven.

Qu’un four à chaux ait été en activité à cet endroit ne fait aucun doute – en témoigne notamment le dessin de Paul Vitzthumb (1751-1838) daté de 1802 et intitulé Vue du four à chaux sur la montagne d’Auderghem.

Ce four à chaux était la propriété d’un baron de Kessel (H. Pauli, Saint-Clément L’église de Watermael et son environnement, 1985) dont un aïeul avait épousé la fille de Corneille de Man, Marie Thérèse Agnès, dame de Watermael, d’Auderghem et de Schoonenbergh qui, à la mort de son père en 1700, avait hérité du château de Watermael et des terres avoisinantes (H. Ceuppens, « Un “château de Watermael” ? Oui ! à Auderghem ! », Hisciwab n° 22, 2013, p. 11).

Avant que les prieurés ne soient fermés et rachetés par les premiers industriels venus s’installer à Auderghem, le four à chaux était une des rares activités industrielles du hameau. Il a certainement contribué à son essor si on en juge par les nombreux commerces – dont un certain nombre d’estaminets – qui se sont développés à ses abords.

Paul Vitzthumb (1751-1838) Vue du four à chaux sur la montagne d’Auderghem, 1802, Bibliothèque Royale Albert Ier – Cabinet des Estampes, Bruxelles

Que la chaussée de Wavre soit la voie publique la plus longue d’Auderghem n’échappe à personne. En outre, elle s’est agrandie jusqu’à devenir l’une des plus longues voies, sinon la plus longue, de la Région de Bruxelles-Capitale. La chaussée de Wavre a toujours été l’artère économique de la commune autour de laquelle la population s’est agglomérée. De petites et de plus grandes entreprises y ont vu le jour.

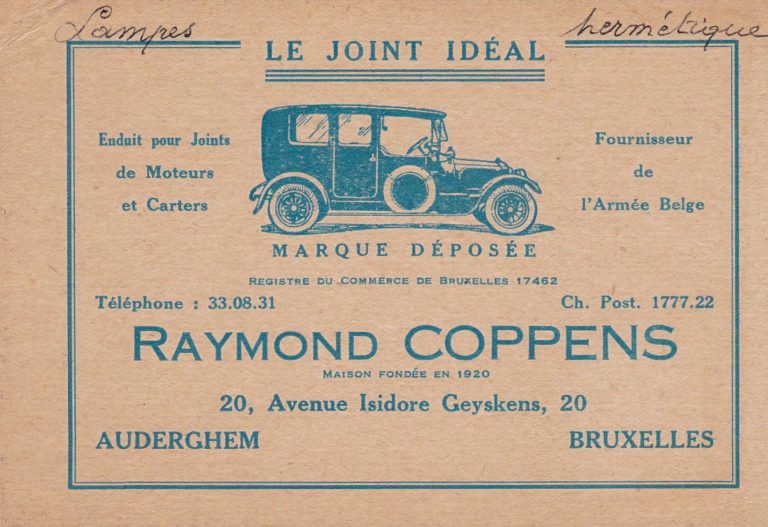

Début de l’avenue Isidore Geyskens

Si de nombreuses rues d’Auderghem ont subi les outrages du temps par raccourcissements ou amputations, ce n’est pas le cas de l’avenue Isidore Geyskens qui a pu s’agrandir avec succès.

Dans la première partie de l’avenue Geyskens, au Kalkoven, les maisons sont mitoyennes et alignées, comme c’était encore souvent la coutume à sa naissance, en 1925. Dans la deuxième partie, entre la rue Valduc et l’avenue du Kouter, elles sont précédées d’un jardinet, et, quelquefois, ne touchent pas l’immeuble voisin. Enfin, la troisième partie, de l’avenue du Kouter à l’avenue des Mésanges, montre des villas spacieuses entourées de grands jardins. À quelques exceptions près, cette partie de l’avenue Geyskens a été construite après la Seconde Guerre mondiale.

Isidore-Léon Geyskens naquit à Schaerbeek, le 24 juin 1893. Il exerçait la profession de charretier, était célibataire et n’était âgé que de 21 ans lorsqu’il partit pour la guerre, en 1914, en qualité de soldat au 11e régiment de Ligne. Il habitait rue Valduc, n° 174 (les numéros ont changé depuis). La guerre faisait rage depuis un peu plus d’un mois lorsqu’il fut tué à Wespelaar (actuel Brabant flamand), le 12 septembre 1914.

Auderghem en 1659 – Extrait

Carrefour chaussée de Wavre et avenue H. de Brouckère

Henri de Brouckère est né à Brugge, le 24 janvier 1801. Il devint un important homme d’État, de tendance libérale, qui siégea à la Chambre de 1831 à 1870. Il a non seulement œuvré à la naissance d’Auderghem mais aussi à celle de la Belgique. En avril 1831, il fit partie de la délégation de parlementaires chargés d’offrir la couronne de notre tout jeune royaume au prince Léopold de Saxe-Cobourg. Il devint ministre d’État en 1849 et dirigea, d’octobre 1852 à mars 1855, un cabinet libéral modéré dans lequel il détint également le portefeuille des Affaires étrangères.

Henri de Brouckère aimait le caractère rural d’Auderghem et était surtout séduit par les charmes de la forêt proche. Vers 1843, il entra en possession du château Sainte-Anne, dans l’actuelle rue du Vieux Moulin, avec le domaine qui l’entourait. Celui-ci s’étendait jusqu’à la base de l’ancienne Schapenputstraet.

Avec d’autres personnalités, il a amené Auderghem à l’autonomie. Auderghem eut l’honneur de l’avoir pour premier bourgmestre, en 1863. En 1872, il abandonna la politique communale pour raisons de santé. Il devint aveugle et mourut en 1891.

Son nom a donc été donné à la rue, déjà de son vivant.

Quant à la place de Brouckère à Bruxelles, elle doit son nom à son frère Charles qui en fut bourgmestre, de 1848 à 1860.

Le 7 janvier 1911, le Collège Échevinal décida de tracer une rue dans la propriété foncière d’un M. Ghenne – proche du nouveau complexe scolaire alors en construction. Faut-il croire que la pédagogie du temps, fort préoccupée par le « zèle » de la jeunesse scolaire, a influencé le choix du nom de la nouvelle rue ? On peut le supposer car la nouvelle artère fut nommée Rue de l’Application.

Un tronçon de la rue de l’Application a ses numéros pairs sur une butte

Mais les riverains allaient également travailler avec application à leur subsistance. Dans son livre, À Auderghem, un centenaire, l’ancien bourgmestre Paul Delforge relate que, en date du 17 janvier 1949, le Conseil Communal donna encore l’autorisation à un propriétaire d’installer une bergerie pour chèvres et moutons. L’élevage d’un bouc ou de porcs restait toutefois proscrit.

Ceci n’allait pas de soi dans une rue à l’habitat aussi dense, Auderghem comptant déjà à l’époque 19 000 habitants. C’est vers ce moment que la commune troqua son visage de commune rurale contre celui d’un faubourg de la capitale.

Le zèle avec lequel les habitants « appliqués » de la rue manifestèrent, vers 1978, leur opposition à la construction d’un grand immeuble à appartements, forme un autre exemple de leur assiduité à rendre honneur au nom de leur rue. L’autorité, non sans sagesse, enterra le projet.

En revanche, on lotit les terrains d’une ancienne pépinière et une nouvelle voie publique vit le jour en 1997. Le clos Paul Delforge était né.

« Jeanneke Tik », marchande ambulante de glace qui habitait rue de l’Application

En contrebas, l’autre côté de la rue

Un vieux poteau indicateur disposé à la hauteur de l’actuelle rue des Pêcheries laisse à penser que le chemin formait jadis une liaison importante entre les villages de Watermael et d’Auderghem. Effectivement, sur la carte de Ferraris, il débouchait de Watermael et rejoignait un autre chemin important à hauteur de la rue Roodenberg.

L’Atlas des Communications Vicinales (1843) le mentionne sous le n° 4, le Diepeweg. Anciennement, l’actuelle rue des Pêcheries en faisait donc aussi partie. Sa section traversant Auderghem était longue d’environ 1 300 m.

On ne sait au juste quand la chaussée reçut le nom qu’elle porte aujourd’hui ; il n’a pas été trouvé de rapports à ce sujet. On peut supposer que cela s’est passé au moment où Auderghem est devenu autonome ou lorsque la ligne de chemin de fer Bruxelles-Tervuren fut construite (vers 1881) car, depuis ce moment, les villageois disposaient d’une communication aisée avec Watermael, grâce à un petit pont passant au-dessous de la ligne de chemin de fer, à hauteur de l’actuelle avenue Dehoux. À Watermael-Boitsfort également, elle portait le nom de chaussée de Watermael, pour rejoindre l’actuelle chaussée de Boitsfort.

La commune de Watermael-Boitsfort changea, en 1910, le nom du tronçon de la chaussée de Watermael qui faisait la limite avec Auderghem. Il s’en suivit que soudain, cette partie de la chaussée devint une rue (voir Les Pêcheries). D’un côté, le chemin se trouvait être une rue ordinaire, de l’autre côté (sur Auderghem), il avait toujours la qualification de chaussée. Inévitablement, lorsque l’on commença à y bâtir, des confusions apparurent dans la numérotation des maisons. On sait que la règle veut que les numéros pairs soient donnés aux maisons situées du côté gauche de la rue, en commençant le plus souvent à partir du lieu le plus rapproché du centre de la commune. De ce fait, un tronçon de la route a eu, à un moment donné, des numéros impairs des deux côtés.

Le train électrique

Pour mettre un terme à cet imbroglio, le Collège Échevinal d’Auderghem décida, en mai 1942, d’appeler cette partie de la chaussée également rue des Pêcheries. Voilà comment l’échevin Berlaimont changea d’adresse, sans devoir déménager, en même temps que 17 autres ménages.

Depuis 1881, le train à vapeur Bruxelles-Tervuren passait au-dessus de la chaussée de Watermael par un petit pont étroit, à peu près à l’endroit où elle finit aujourd’hui. Cinquante ans plus tard, cette ligne fut la première en Belgique à être électrifiée. Les voyageurs purent encore l’emprunter jusqu’au 31 décembre 1958 et des trains de marchandises continuèrent d’y circuler jusqu’en 1970 environ. Entre-temps, la circulation automobile devait toujours passer sous le pont étroit, ce qui n’autorisait qu’une circulation alternative et amenait beaucoup de désagréments. En vue de régler ces problèmes, un deuxième passage fut aménagé à côté du pont existant à la fin des années 50. Enfin, le petit pont disparut avec la construction de la E 411. Il a été remplacé par un viaduc en béton. Par le carrefour qui y fut créé, se déversent quotidiennement des milliers de véhicules. Le vieux chemin s’est vu confirmer sa mission séculaire : il reste toujours aussi important.

La rue Roodenberg faisait partie du vieux chemin reliant le prieuré de Val-Duchesse à Watermael, où était établi le Hof ter Coigne (qui existe encore).

Celui qui consulte les vieilles cartes dressées par Van Werden (1659) et de Ferraris (1771), pourra y retrouver cette voie importante. Dans l’Atlas des Communications Vicinales (1843) où le n° 3 lui avait été attribué, on l’appelait le chemin des Meuniers à partir du Kalkoven (à la chaussée de Wavre) jusqu’au delà de Ter Coigne, à Watermael.

La chaussée de Watermael engloba plus tard une partie de cette ancienne voie n° 3. À hauteur du croisement actuel avec l’avenue Dehoux, la liaison avec Watermael devint plus facile en passant sous le pont du chemin de fer Bruxelles-Tervuren.

Afin d’éviter les doubles dénominations de rues dans la région bruxelloise, Auderghem décida, le 1er janvier 1917, de transformer désormais le nom de la rue des Meuniers en celui de rue Roodenberg. Lorsqu’en 1924, on perça le boulevard des Invalides et que plus tard, en 1930, l’ancienne appellation artisanale fut à nouveau rappelée à la vie, la rue Roodenberg fut réduite à une petite voie publique d’environ 80 m de long.

Mais pourquoi le nom Roodenberg (rooden, rouge ; berg, colline) ?

Tout simplement parce que, dans l’atlas mentionné plus haut, le champ qui bordait la rue portait le nom local de Roodenbergveld (veld, champ). En fait, on y a écrit « Roddenbergveld » mais l’interprétation correcte en est bien Roodenbergveld, l’atlas ayant été rédigé en français, l’existence de fautes d’orthographe dans les noms flamands n’est guère à exclure. Ce nom pourrait surtout faire référence au four à chaux qui durant tout un temps a été en service sur ce flanc de la colline. On pouvait vraisemblablement voir de loin le site du four à chaux par les lueurs de ses feux illuminant la colline.

Ancienne sablonnière longeant la rue du Docteur

À l’arrière-plan, les maisons de la rue de l’Application

La rue prit successivement les noms suivants :

- rue des Travailleurs, Arbeidersstraat, 1910 ;

- rue du Docteur prolongée, Verlengde Dokterstraat, 1916 ;

- rue du Docteur, Dokterstraat, 1952.

Que s’est-il donc passé ?

Longeant la ligne de chemin de fer Bruxelles-Tervuren, la rue figure déjà sur un plan approuvé par le Conseil Communal, le 26 décembre 1908. Il est vrai qu’elle n’était pas achevée en 1910. L’intention était de la prolonger jusqu’à la chaussée de Wavre, par le tracé de l’actuelle rue Willame. Ensemble, les deux tronçons auraient constitué une grande rue du Docteur, mais la liaison ne vit jamais le jour.

Le plus grand tronçon reçut le nom de rue du Docteur (entre-temps déjà appelé rue Willame, tandis que la partie la plus petite – l’actuelle rue du Docteur – devint la rue des Travailleurs (décision du Collège Échevinal du 11 décembre 1910, rapport n° 92). On peut supposer que des maisons ouvrières y avaient été déjà bâties, d’où sa dénomination.

Étant donné l’existence à Bruxelles d’une impasse des Travailleurs, le Collège changea son nom, le 16 juin 1916 (rapport n° 613). Elle devint la rue du Docteur prolongée puisqu’elle se trouvait dans la prolongation de la rue du Docteur de l’époque (actuelle rue Willame).

La Seconde Guerre mondiale terminée, on songea à rendre hommage à ses victimes et la rue du Docteur de l’époque devint la rue Robert Willame, ce qui eût pour effet de rendre inutile l’adjectif « prolongée » ajouté au nom de sa jumelle qui devint donc l’actuelle rue du Docteur et ce, le 8 décembre 1952.

Émile Rotiers y habitait au n° 36 lorsqu’il mourut en 1945. Il était échevin de l’Instruction publique et une rue porte son nom.

Le pont, chaussée de Watermael vers le boulevard des Invalides

Photo NdV 2015

Il s’agit ici de l’un des plus longs chemins tracés sur Auderghem depuis son accès à l’autonomie (1100 m – le boulevard du Souverain est plus grand mais il a été construit par l’État). Il avait été projeté en 1908 avec bien d’autres voies et, en décembre de la même année, il fut approuvé par le conseil communal. Il fallut attendre le 29 octobre 1910 pour voir le grand projet d’urbanisation – dont le boulevard des Invalides faisait partie – soumis à l’autorité pour approbation. La plupart de ces travaux ne furent jamais réalisés, vraisemblablement suite à l’éclatement de la première Guerre mondiale.