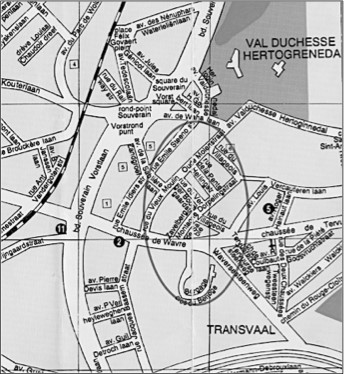

Le coeur d’Auderghem

Par son mariage avec Henri III de Brabant, Adelaïde (ou Aleyde) de Bourgogne (1233-1273) devint duchesse consort de Brabant. Un de ses fils, Jean Ier de Brabant dit Jean le Victorieux, épousa Marguerite de France, fille de saint Louis. La fille d’Aleyde, Marie, épousa Philippe III le Hardi et devint reine de France. Sa petite-fille, Marguerite, épousa Edouard Ier d’Angleterre et devint reine consort d’Angleterre. Aleyde correspondait avec Thomas d’Aquin…

Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement, c’est qu’Aleyde de Brabant est, d’une certaine façon, à l’origine du développement du modeste hameau d’Auderghem. C’est elle, en effet, qui en 1262, fonda le prieuré de Val-Duchesse destiné à accueillir une communauté de dominicaines. Généreusement doté dès sa fondation, le couvent bénéficia, en outre, de près de 85 hectares de la Forêt de Soignes et d’un moulin à eau.

Il n’en fallait pas plus pour attirer travailleurs et artisans, certains de trouver de l’emploi durable auprès des religieuses. Le petit bourg de bûcherons devint, grâce à ce voisinage, un village en plein essor…

À proximité du prieuré de Val-Duchesse et du vieux moulin, s’était formée une communauté de villageois travaillant dur.

C’était le lieu le plus important du hameau, eu égard à la concentration des maisonnettes le long du ruisseau de la Woluwe avec, d’un côté le couvent et la chapelle, et de l’autre, le moulin à eau et le point de départ des routes vers Bruxelles, Tervuren, Jezus-Eik (Notre-Dame-au-Bois) et Boitsfort.

C’est là que durant des siècles a battu le cœur d’Auderghem.

Rue du Vieux Moulin – Oude Molenstraat ± 460m

Né sur la rive droite de la Woluwe, ce chemin menait du couvent de Val-Duchesse à l’ancienne route de Bruxelles. Il est certainement l’un des plus anciens d’Auderghem.

La rue du Vieux Moulin constitue le premier tronçon d’un chemin décrit sous le n° 7 dans l’Atlas des Communications (1843) et portant jadis le nom Puttestraet. On le reconnaît, tant sur la carte de Van Werden (1659) que sur celle de Ferraris (1771). Il passait par les actuels avenue Val-Duchesse, rond-point Sainte-Anne, drève de Putdael et, plus loin, arrivait à Woluwe-Saint-Pierre.

Lorsque la commune devint autonome, en 1863, la rue comptait – sans les rues latérales – environ 490 habitants (30 % de la population totale !) et 78 immeubles.

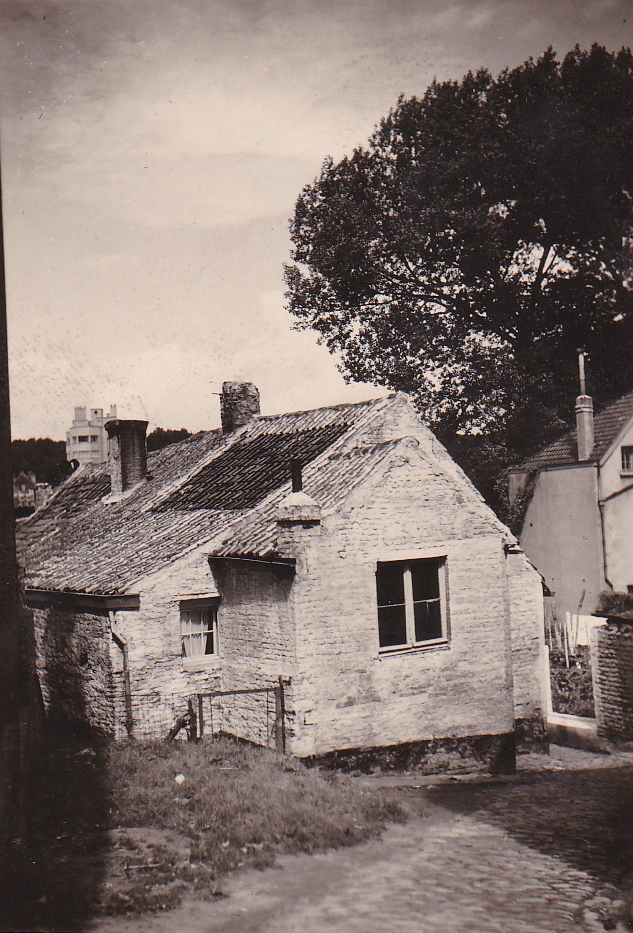

1938 – Habitations de type rural rue du Vieux Moulin

Le moulin à eau

À la fin du XIIIe siècle, près de l’actuelle chaussée de Wavre, un moulin à eau fut construit pour le prieuré de Val-Duchesse. Le nom actuel de la rue rappelle cet ancien moulin. Durant cinq cents ans, le couvent l’a exploité. Il en resta propriétaire jusqu’en 1797, lorsque les biens des Dames Blanches – ainsi nommait-on les sœurs conventuelles à cause de leur habit – furent mis en vente publique par les Domaines nationaux de la République française.

Lors de cette vente publique, sept ex-sœurs du couvent achetèrent diverses parties du prieuré, dont le moulin. Le moulin connut, par la suite, plusieurs propriétaires. En 1803, le rentier Jean-Pierre Colin racheta à chacune des ex-sœurs le septième des parts du bien qu’elles détenaient. Il les paya en leur versant une rente à vie. À sa mort, le moulin fut à nouveau vendu et, de 1841 à 1881, il tomba entre les mains de Pierre-Antoine Van Hove, meunier à Woluwe-Saint-Lambert. Jean-Baptiste Michiels fut propriétaire du moulin de 1881 à 1910. Jean-Baptiste Louis Crollen, un entrepreneur de Boitsfort, fut le suivant. On moudra du grain au moulin jusqu’en 1918. Depuis lors, le moulin est définitivement hors service.

Joseph et Gustave Demey – ce dernier était alors bourgmestre d’Auderghem – en devinrent les nouveaux propriétaires de 1924 à 1939. Henri Bassem, un plombier bien connu à Auderghem, acquit ensuite le moulin. Il essaya d’en utiliser la force motrice pour produire de l’électricité mais l’irrégularité du débit fit échec à cette tentative. Après 1945, les bâtiments changèrent encore quelques fois de mains pour devenir enfin la propriété du boucher Luppens. Ce qui restait du moulin fut démoli aux environs de 1967 pour faire place à des immeubles à appartements.

Peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, le vieux moulin inspira le nom d’un groupe folklorique très populaire « Les Meuniers d’Auderghem », aussi appelé dans le parler du peuple « De Boerkens van Oudergem ». La plupart des familles de la rue en faisaient partie. Ce groupement avait son local au n° 90 de la rue, au café Chez Penne. Hélas, le groupe fut dissous en 1956, victime de la vie citadine moderne.

Rue de la Pente – Hellingstraat ± 100 m

Bien des détails de la vie rurale au XIXe siècle traversent l’esprit du promeneur flânant le long de cette pittoresque petite rue. Le but n’est pas ici de fournir une description fleurie du voisinage mais on ne saurait passer ses curiosités sous silence. Avec le vieux prieuré de Val-Duchesse, Rouge-Cloître, la chapelle Sainte- Anne, Dry Borre en Forêt de Soignes, les Glacières, le Bergoje et le complexe scolaire Govaert, cette rue constitue sans aucun doute l’une des perles du patrimoine auderghemois.

Celui qui traverse cette jolie et magique petite ruelle peut se faire une idée du peu d’espace dont disposaient, en des temps plus anciens, les moins aisés des habitants d’Auderghem. Le chemin étroit et raide grimpe et serpente laborieusement depuis la rue du Vieux Moulin entre les maisonnettes – ornées avec amour de plantes adaptées au lieu – jusqu’à la rue du Villageois, en direction de l’église Sainte-Anne. On voit encore, ça et là, les « heuskes » hors des maisons, de l’autre côté de la ruelle. Bien entendu, aujourd’hui elles ne sont plus réservées à l’usage qui leur avait été assigné à l’origine (« heuske », maisonnette = W.C.).

Dans l’Atlas des Communications Vicinales (1843), la voie est répertoriée sous le n° 74 (et non n° 41 comme mentionné dans une nomenclature communale). Elle y est décrite comme Huysweg avec une longueur de 106 m et une largeur de 1,65 m.

Par la suite, le chemin s’appela Petite rue du Moulin, jusqu’au 1er janvier 1917. À cette date, le collège décida de changer son nom en rue de la Pente (pour éviter les doubles dénominations dans la région bruxelloise).

Rue du Verger – Boomgaardstraat ± 100 m

Cette rue, mentionnée dans l’Atlas des Communications Vicinales (1843) comme sentier n° 41, porte le nom de Middenweg. Il est plus que probable que ce petit sentier soit né bien auparavant afin, par exemple, de pouvoir quitter à mi-chemin la très ancienne rue du Vieux Moulin pour emprunter un itinéraire plus direct vers Rouge-Cloître ou Tervuren. Toujours selon l’Atlas de 1843, ce chemin étroit était bordé de plusieurs maisons.

On ne sait quand le nom actuel de cette rue lui a été donné. On suppose que c’est vers la fin du XIX<sup>e</sup> siècle, vers 1870, au moment où les maisons ont été numérotées et que les voies publiques ont été désignées par des plaques nominales.

Deux victimes des guerres ont habité dans cette ruelle escarpée : Guillaume Keyen, mort durant la Grande Guerre, et François Bekaert, tombé au cours de la Seconde Guerre mondiale. Deux rues d’Auderghem commémorent leur nom.

Rue du Villageois – Dorpelingenstraat ± 390 m

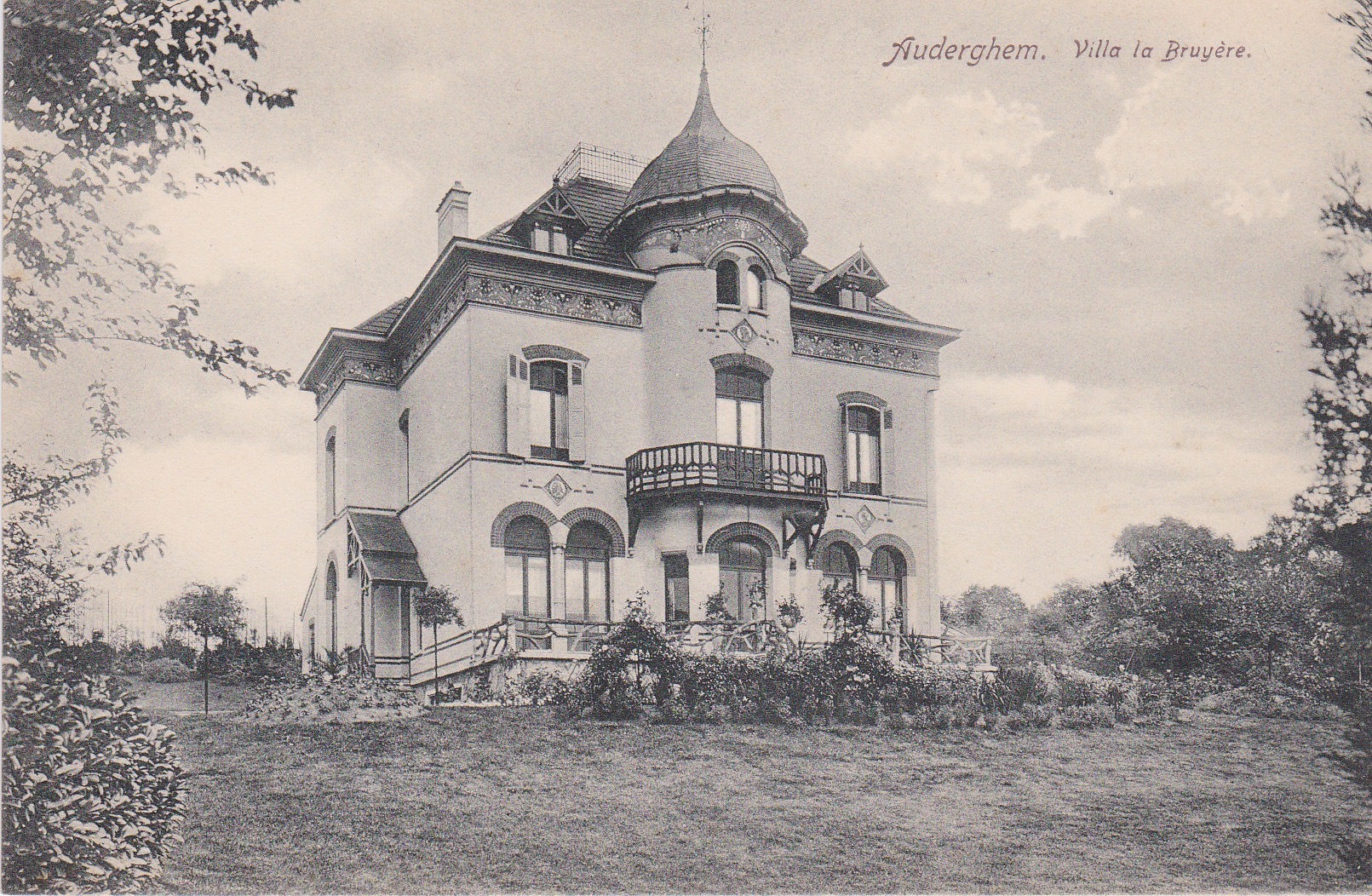

Le chemin dessiné sous le n° 31 dans l’Atlas des Communications Vicinales (1843) n’a pas subi depuis lors de modifications importantes sauf l’amputation de la montagne de Sable qui en faisait également partie. On le nommait Heydestraet ou rue de la Bruyère. Cette rue comptait six maisons.

En 1908, la rue de la Bruyère connut un brusque accroissement de sa population. Le richissime Charles Dietrich – propriétaire de Val-Duchesse – acheta à ce moment la chapelle Sainte-Anne avec le chemin de la Chapelle qui y menait alors, et qui fut donc privatisé (Comme le fut également le chemin qui s’étend entre l’actuel boulevard du Souverain et l’étang de Val-Duchesse). Une centaine de villageois y habitaient, dont la moitié déménagea vers la rue de la Bruyère.

Afin d’éviter les doubles dénominations de voies publiques dans la région, le collège décida de changer le nom de cette artère en rue du Villageois, à partir du 1er janvier 1917. On peut se demander si le pluriel du nom flamand « Dorpelingenstraat » n’est pas préférable au singulier français rue du Villageois.

Dans cette rue, vers 1968, des terrains ont été acquis pour la construction d’un complexe sportif indoor. Il reçut le nom d’un homme politique communal, l’échevin F. Willegems.

Montagne de Sable – Zavelberg ± 90 m

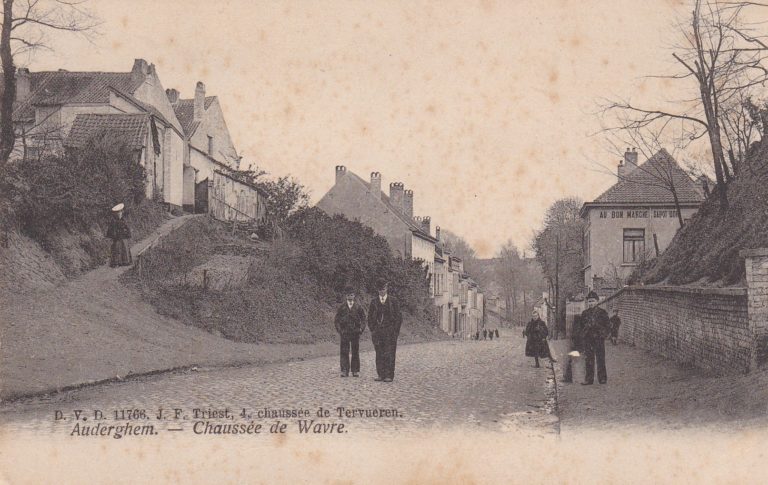

Ce sentier existait déjà lorsqu’en 1863, Auderghem accéda à l’autonomie. Il joignait la chaussée de Wavre au chemin n° 31 de l’époque appelé rue de la Bruyère, aujourd’hui rue du Villageois. Dans l’Atlas des Communications Vicinales (édité en 1843), le sentier porte le même numéro que le chemin mentionné ci-dessus, mais est plus large et accessible aux charrettes.

La carte montre que le coin du haut était occupé par un (ou plusieurs) bâtiment(s). Il entrait dans l’ordre des choses que les habitants désireux de se rendre au centre du village par la chaussée de Wavre aient cherché un chemin plus court en choisissant cette pente assez raide. Le nom actuel fut attribué lors de la réunion du collège échevinal, le 17 septembre 1932 ; toutefois, dans le rapport, la venelle était dénommée Zavelbergske (petite Montagne de Sable). Avec les années, le diminutif cessa d’être en usage. Les deux maisons dont s’enrichit la rue reçurent le permis de bâtir le 8 janvier 1932.

Avec ses marches larges et raides, le Zavelberg nous fait un peu songer à la Montagne de Bueren bien connue à Liège, quand bien même à Auderghem, le lieu ne soit pas chargé d’histoire comme dans la Cité Ardente et qu’il ne compte qu’une trentaine de marches. Ce qui n’en fait, au demeurant, qu’une petite montagne de sable…

Les anciens Auderghemois se souviendront que, durant des années, il existait une « pissaainke » ou urinoir public au bas des escaliers, dont seuls les hommes pouvaient faire usage, si nécessaire. Tant en hiver qu’en été, il se dégageait de cet édicule une désagréable odeur incommodant les abords immédiats de la venelle. Cet unique urinoir ayant jamais vu le jour à Auderghem fut sagement démoli dans le courant des années 60.

Et à un jet de pierre… Le Bergoje

En examinant la carte de Ferraris (1771), on observe à hauteur de la séparation avec l’actuelle chaussée de Tervuren, un noyau d’urbanisation qui s’y est créé à cette époque. Des ruelles étroites – sans nom – se hissent à partir des deux chaussées vers le faîte de la colline où se trouvent des maisonnettes qu’ouvriers, petits cultivateurs, forestiers ou artisans y construisirent. Plusieurs de ces ruelles existent encore avec leurs petites maisons regroupées par 5 ou par 10, bien disposées l’une à côté de l’autre. Il est vrai qu’avec le temps, la plupart d’entre-elles ont été adaptées ou transformées, ce qui n’empêche nullement d’y retrouver l’atmosphère du « vieil Auderghem ». Elles portent un témoignage du milieu de vie des villageois aux XVIIIe et XIXe siècles.

« Relique » de la Forêt de Soignes dont il a été séparé lors de la construction de la chaussée de Bruxelles vers Wavre, le Bergoje est un des plus vieux quartiers d’Auderghem. Dominant la vallée de la Woluwe et celle du Rookloosterbeek, le Bergoje était bordé d’étangs qui furent progressivement comblés. Son sommet fut habité très tôt contrairement à la partie basse du site, sans doute à cause de son sol marécageux.

Aménagé dans les années 1990, le joli parc, d’une superficie d’1 ha 68 a, se trouve dans la vallée du Rookloosterbeek. Ce cours d’eau prend sa source dans la forêt, se promène à Rouge-Cloître et serpente le long du Bergoje avant de se jeter dans la Woluwe sous la rue Jacques Bassem. Un chemin reliant la rue J. Bassem à la chaussée de Wavre, longe le ruisseau bruissant à ciel ouvert dans le parc. Un autre chemin mène vers le haut du Bergoje où un petit escalier conduit au Clos.

Source : Le parc du Bergoje – Une relique de la Forêt de Soignes, IBGE Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement, Infos fiches-espaces verts.

Le parc du Bergoje, dont une entrée se trouve dans la rue Jacques Bassem à hauteur de l’avenue Verheyleweghen, a été aménagé sur le domaine de Pierre Devis qui y possédait un château. Seule la grille de la propriété subsiste encore : elle ouvre à présent les portes du parc.

Pierre Devis (1846-1919) naquit à Auderghem. Il était artiste peintre et fut nommé maître-décorateur au théâtre de la Monnaie, à Bruxelles. Il y réalisa de magnifiques décors lyriques répondant merveilleusement aux besoins du théâtre d’alors. C’était un artiste très apprécié dans sa branche et fut même honoré de commandes pour des théâtres parisiens.

Clos du Bergoje ± 330 m

Sans vouloir entrer dans une polémique linguistique, il faut tout de même admettre que les inscriptions sur les plaques de rue offrent quelque chose de frappant. « Clos du … » laisse entendre que cette voie publique n’offre d’autre issue que celle de son origine, à la chaussée de Wavre. Il en va bien ainsi pour l’automobiliste mais le piéton se voit offrir d’autres possibilités.

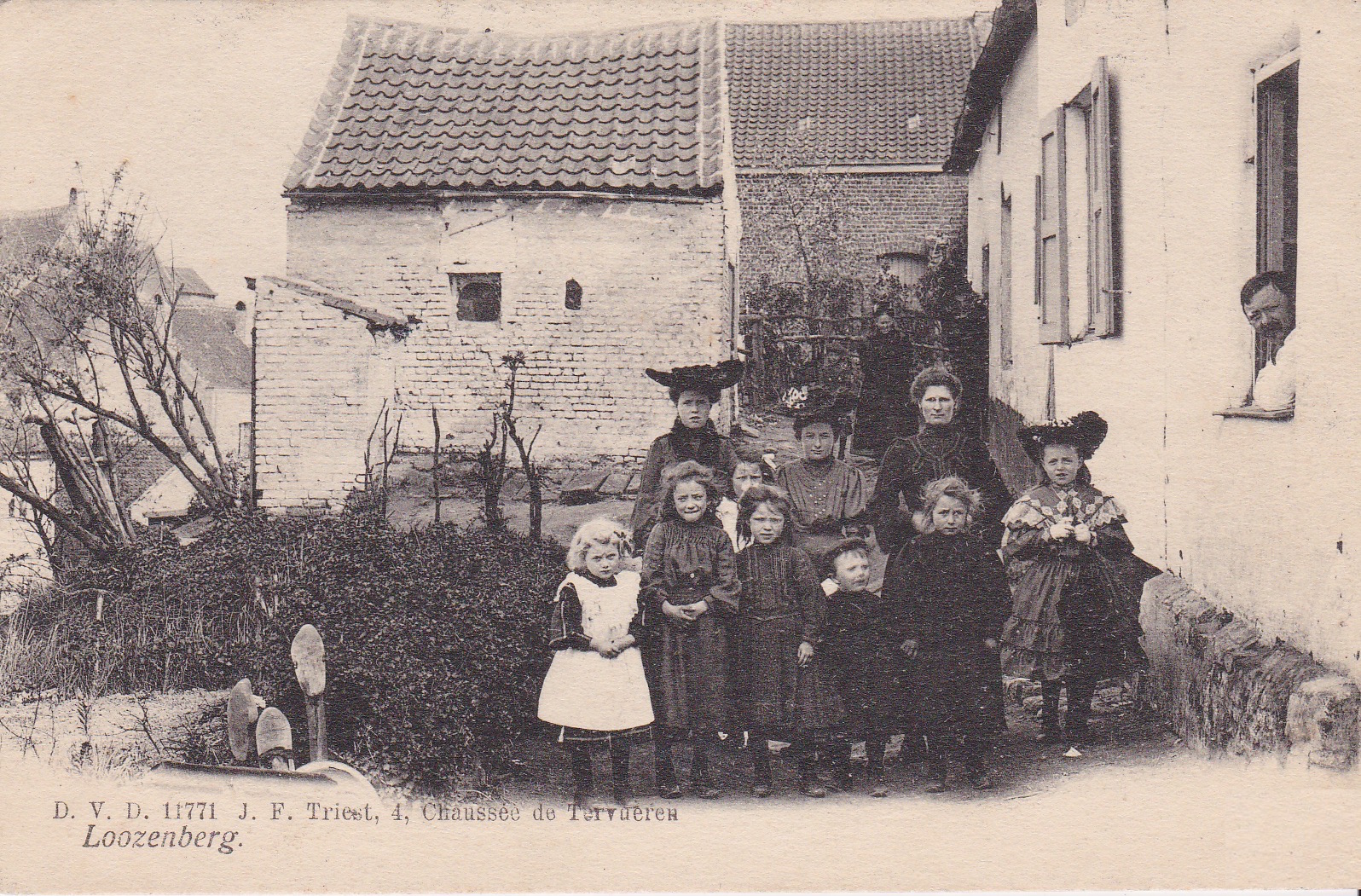

Le nom néerlandais « Bergage » étonne également. La colline sur laquelle s’élève le clos du Bergoje s’appelait jadis Loozenberg, une appellation que l’on retrouve d’ailleurs sur la plupart des cartes postales du début du XXe siècle. Le bourgmestre Gustave Demey aurait utilisé le premier le terme « berghuizen » (maisons construites sur une hauteur) lors d’une allocution, pour qualifier ce noyau d’habitation très dense. Dans le dialecte auderghemois, ceci se traduit par « berg-hose » ou « bergoje ». Depuis lors, le Loozenberg devint le Bergoje.

Famille du Bergoje tout début 1900 – À gauche, au second plan, une heuske

Lors de l’aménagement du nouveau clos derrière les vieilles maisonnettes subsistantes du Bergoje, le conseil communal décida d’utiliser ce nom (réunion publique du 3 mars 1987, 11e point). Les deux noyaux d’habitations ont depuis lors réalisé leur jonction grâce au petit sentier mentionné plus haut, tel le cordon ombilical reliant la mère à son enfant.

Deux bons siècles séparent les deux ensembles… ce que l’on peut constater aisément sur place. En fait, le nouveau quartier a été construit sur la propriété de la villa La Bruyère, ornement du lieu au début du XXe siècle. La porte d’entrée en était à la chaussée de Wavre. La longue drève qui y menait devint la voie publique du clos du Bergoje.

Et sans oublier… Rue Émile Steeno ± 190 m

Sous l’actuelle rue Steeno, dûment asphaltée, passe la Woluwe. Elle y coulait jadis à ciel ouvert, accompagnée par un sentier au- dessus d’une digue la séparant des étangs proches. L’Atlas des Communications Vicinales (1843) décrit le sentier sous le n° 38 et lui donne le nom de Langegrachtdam (« Lange », long ; « gracht », fossé ; « dam », digue).

Ce chemin commençait à l’actuelle chaussée de Wavre – l’actuelle rue Idiers en formait également un tronçon – il avait une largeur de 1,65 m et était long de 1 050 m. Il allait jusqu’à Woluwe-Saint-Pierre. Le ruisseau de la Woluwe fut voûté peu après la Seconde Guerre mondiale et sur son lit fut aménagée la rue actuelle.

Le 6 avril 1959, le conseil communal lui donna le nom d’Émile Steeno, à la mémoire d’une victime de la Grande Guerre.

Émile Steeno naquit à Sint-Agatha-Rode (Brabant flamand), le 16 mai 1893. Il habitait avec ses parents dans l’actuelle rue du Vieux Moulin, au n° 32. Lorsque la guerre éclata, il était encore célibataire. Ce cultivateur fut appelé sous les armes et incorporé comme soldat au 20e régiment de Ligne. Il mourut à l’hôpital de Ligugé (France), le 22 avril 1918.

Avenue Hector Gobert ± 90 m

On ne lui donnerait pas son âge, mais cette avenue est une dame respectable âgée de plus de 120 ans. Lorsqu’elle vint au monde, en 1882, on l’avait baptisée avenue de la Forêt (Woudlaan).

Le chemin courait d’une traite depuis la gare située à l’actuelle place Govaert, jusqu’à un petit pont jeté au-dessus de la Woluwe, à hauteur de l’actuelle rue Steeno. La respectable jeune dame invitait à prendre la direction de la forêt, d’où son nom.

L’actuelle avenue Genicot en faisait donc aussi partie jusqu’à la construction du boulevard du Souverain, en 1910. Les deux bras du chemin gardèrent leur nom initial jusqu’à ce que la Conférence des Bourgmestres de l’agglomération bruxelloise émit le vœu d’éviter les doubles dénominations de voies publiques dans la région et, dès le 1er janvier 1917, notre brave dame poursuivit son petit bonhomme de chemin sous le nom d’avenue F. Govaert.

Lorsque la commune se mit à commémorer ses victimes de guerre en donnant leur nom à des voies publiques, l’avenue changea à nouveau d’appellation. Le tronçon situé entre le boulevard du Souverain et l’avenue de Waha porte désormais le nom d’avenue Hector Gobert (décision du collège échevinal du 1er août 1925).

Hector Gobert naquit à Laeken, le 7 août 1894. Il apprit le métier de cordonnier et, à l’âge de 18 ans, il remplaça son frère dans l’accomplissement de ses obligations militaires. Il habitait rue du Transvaal, n° 16 (aujourd’hui rue A. Meunier) lorsqu’il partit pour la guerre dans les rangs du 12e régiment de Ligne. Il prit part à la bataille de l’Yser, tomba malade et quitta le front le 13 décembre 1914. Admis à l’hôpital militaire d’Avon (France), il succomba à la tuberculose, le 2 septembre 1916.

Avenue de Waha ± 200 m

C’est un fragment d’une voie plus importante reprise tant sur la carte de Van Werden (1659) que sur celle de Ferraris (1771). En ce temps-là, le chemin allait de manière ininterrompue de Val- Duchesse – du côté de l’actuelle rue du Vieux Moulin – jusqu’à la route de Bruxelles (aujourd’hui chaussée de Wavre) et plus loin encore, vers Watermael.

L’Atlas des Communications Vicinales (1843) lui donne le n° 6 avec la mention Schapenputstraet. Le 5 juin 1874, le chemin devint l’avenue de Brouckère.

Avec l’aménagement du parc de Woluwe et du boulevard du Souverain, un tronçon de ce vieux chemin allait se voir décerner le nom du second bourgmestre de la commune. « de Waha » ne fait donc pas référence à un lieu (comme la chaussée de Tervuren ou de Wavre…) et ne renvoie pas vers la localité de la province de Luxembourg qui porte ce nom.

Les travaux du boulevard du Souverain entraînèrent la démolition des rares immeubles bâtis sur cette partie du chemin.

François de Waha naquit le 23 mars 1839, à Bruxelles. C’est aussi dans la capitale qu’il épousa sa cousine Louise de Waha, le 15 novembre 1864. Leur tante était l’épouse de Henri de Brouckère, premier bourgmestre d’Auderghem. François de Waha devint directeur de la Caisse d’Épargne et succéda comme bourgmestre à son oncle en 1872, charge qu’il allait remplir jusqu’en 1884. Il reçut le titre de baron en 1872. Le baron François de Waha décéda à Tervuren, le 31 mai 1900. Pourquoi le second bourgmestre a-t- il été commémoré de manière si peu respectueuse, sans même mentionner son prénom sur les plaques émaillées ? Mystère.