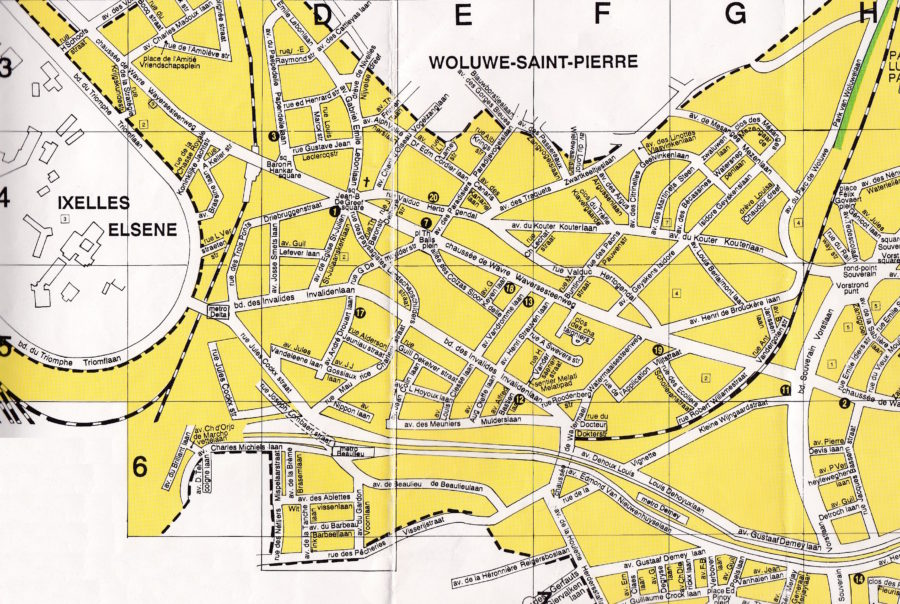

Extrait d’une carte offerte par des commerçants d’Auderghem vers 1988

L’épine dorsale de la commune

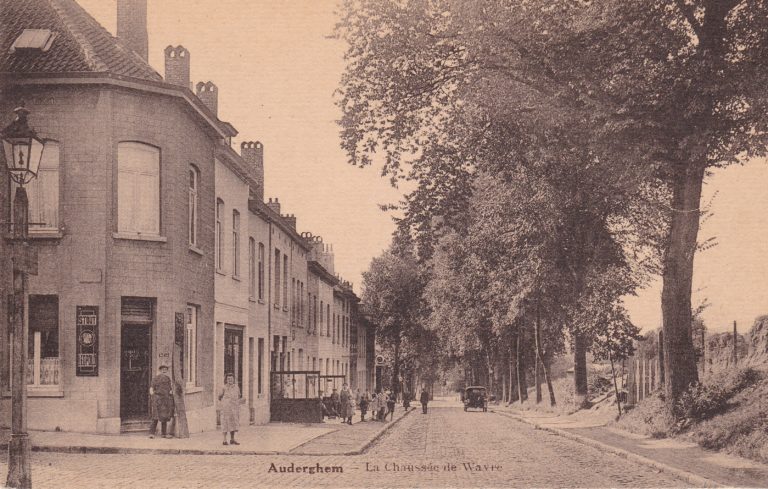

Construite en 1726, la chaussée de Wavre constitue, avec la ligne de chemin de fer Bruxelles-Tervuren (1881) et le boulevard du Souverain (1910), l’ossature d’Auderghem.

Grâce à ces grands axes, le petit hameau de bûcherons et de lavandières au service des prieurés de Val-Duchesse et de Rouge-Cloître, allait connaître un accroissement démographique et économique important et se transformer, peu à peu, en un village dynamique et prospère, mais toujours « champêtre ». Le développement du commerce, de l’artisanat et de l’industrie se fit principalement autour de la chaussée de Wavre.

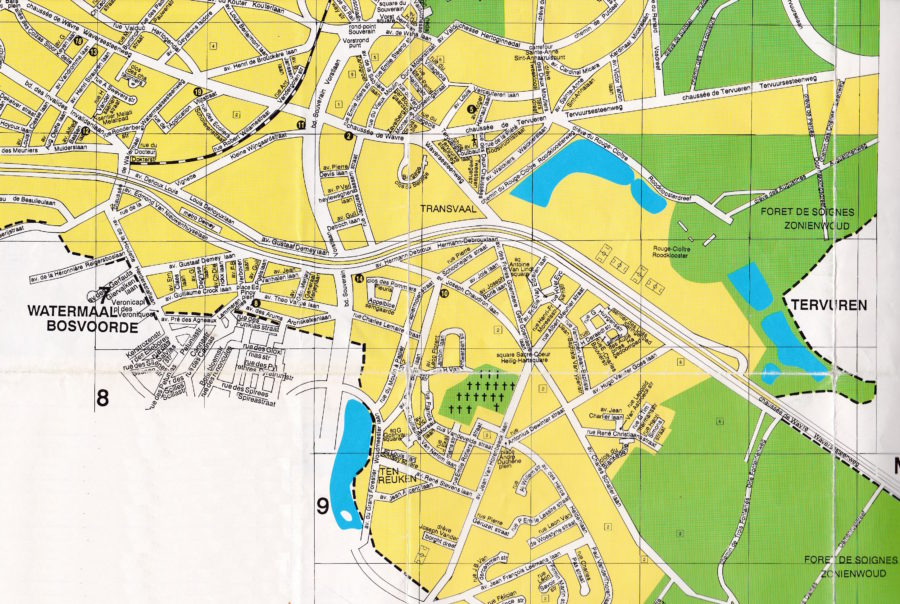

Desservi par le chemin de fer et le tram, ce joli village adossé à la Forêt de Soignes, devint, tout comme Woluwe et Watermael-Boitsfort, une destination touristique prisée : on venait à Auderghem en promenade.

Dans les années 1960, la construction de l’autoroute et du métro vinrent renouveler voire doubler les voies de circulation principales et faciliter l’accès à Bruxelles pour les Auderghemois, certes, mais aussi pour des dizaines de milliers d’automobilistes qui rejoignent chaque jour la capitale depuis le sud et le sud-est du pays.

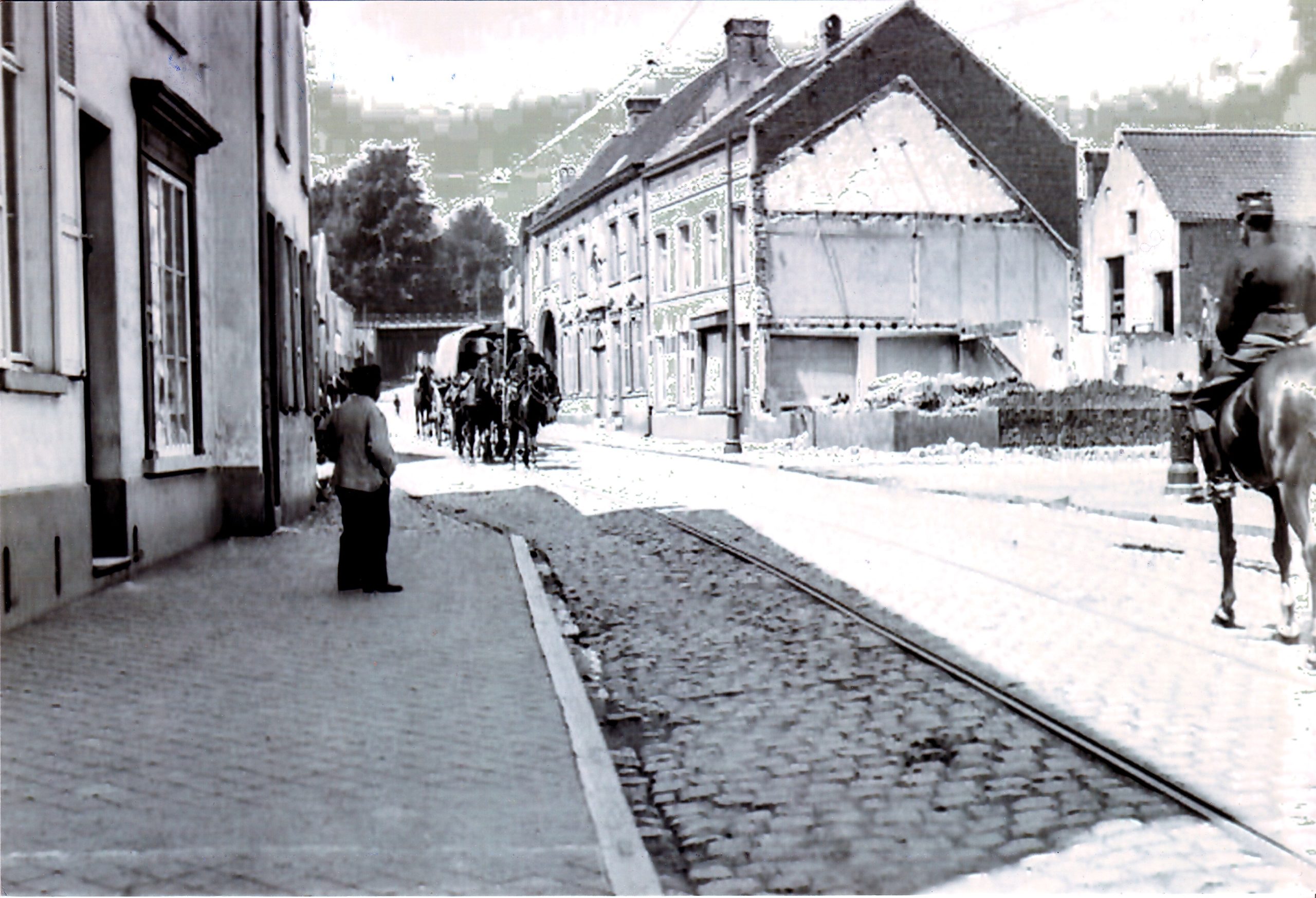

La chaussée de Wavre en 1898-1900 : à gauche, vers le petit pont et, à droite, vers le village (photos E. t’Serstevens)

La chaussée de Wavre et les anciennes routes

Chaussée de Wavre -Waversesteenweg ± 5 km sur Auderghem

Elle a vu le jour au XVIIIe siècle pour des raisons d’économie purement régionale. Les marchands de bois d’Ixelles – grands fournisseurs de la future capitale – se plaignaient déjà depuis longtemps du mauvais état de la voirie par laquelle devaient passer leurs lourds charrois. Et le prix du bois n’était-il pas déterminé en grande partie par les difficultés éprouvées lors de son transport, de la forêt à la scierie ?

On songea d’abord à adapter les voies existantes et à les paver mais finalement, le choix se porta sur la construction d’une nouvelle route à péage. L’adjudication eut lieu en 1726 en deux lots : le premier tronçon allait d’Etterbeek à Auderghem (à Dry Borre) ; le second partait de la chapelle het Zavelken, à Auderghem, et menait à Tervuren. Les deux tronçons furent achevés en 1730. Ils sont bien visibles sur la carte de Ferraris.

À cette époque, cette route « chaussée » (donc pavée) était la liaison la plus aisée entre la future capitale et Tervuren où le gouverneur Charles de Lorraine avait son château. D’où le nom de chaussée de Tervuren, nom qu’elle porta également à Etterbeek. Le chemin habituel pour voyager en ce moment-là de Bruxelles à Wavre ou jusqu’à Namur, était la chaussée de Waterloo.

Le tronçon de la route qui finissait à hauteur de Dry Borre fut prolongé quelques années plus tard jusqu’à Jezus-Eik. En 1768, il fut décidé de la prolonger jusqu’à Wavre. Elle fut encore prolongée une nouvelle fois jusqu’à Namur sous le régime hollandais.

Le 24 mars 1916, le Collège décida ce qui suit :

« En ce qui concerne la chaussée de Tervuren sur le territoire d’Etterbeek, une entente est intervenue entre la commune d’Etterbeek et la nôtre aux fins de changer cette dénomination en chaussée de Wavre avec une numérotation unique à partir de la Porte de Namur sur Ixelles jusqu’à la limite d’Auderghem vers Overyssche. Cette dernière modification et le changement de numérotation ne seront réalisés que le 1er janvier 1917 aux fins d’éviter des perturbations dans les affaires des négociants de cette artère. »

Tout au long de la chaussée, l’observateur attentif pourra encore toujours découvrir plusieurs maisons dont la façade affiche des numéros barrés.

Het Zavelken et Dry Borre

La chapelle Het Zavelken se trouvait au coin des actuelles chaussées de Tervuren et de Wavre, là où se trouve à présent un garage.

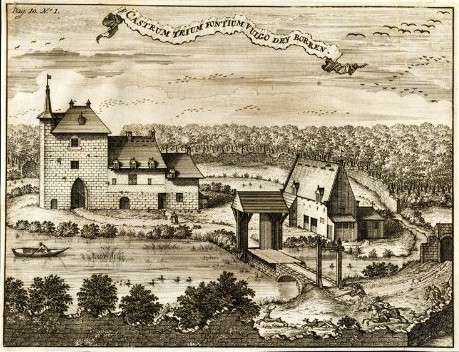

La chapelle fut démolie entre 1821 et 1835. Par contre, à hauteur du n° 2241 de la chaussée de Wavre, le petit château sylvestre Dry Borre (Trois-Fontaines) montre encore de beaux restes qui ont été remis en état.

On situe sa construction au début du XIVe siècle : c’est la plus ancienne habitation civile d’Auderghem. Ici séjourna fréquemment le duc de Brabant, Jean III, pendant les saisons de chasse.

Dès la fin du XVe siècle, la résidence servit aux gruyers ou grands forestiers, mais, durant plus de trois siècles et jusqu’en 1786, elle servit également de prison pour les délinquants forestiers. Elle connut ensuite une période d’abandon ; la tour fut démolie en 1822 pour des raisons de sécurité mais aussi parce qu’elle était inutile et prenait beaucoup de place.

L’État belge devint propriétaire de Dry Borre en 1906. Des travailleurs forestiers purent y séjourner jusqu’en 1973. En 1976, l’ancien petit château sylvestre fut restauré et des expositions y furent organisées. Classé en 1986, ce bien dépend aujourd’hui de la Région de Bruxelles-Capitale et est en cours de rénovation.

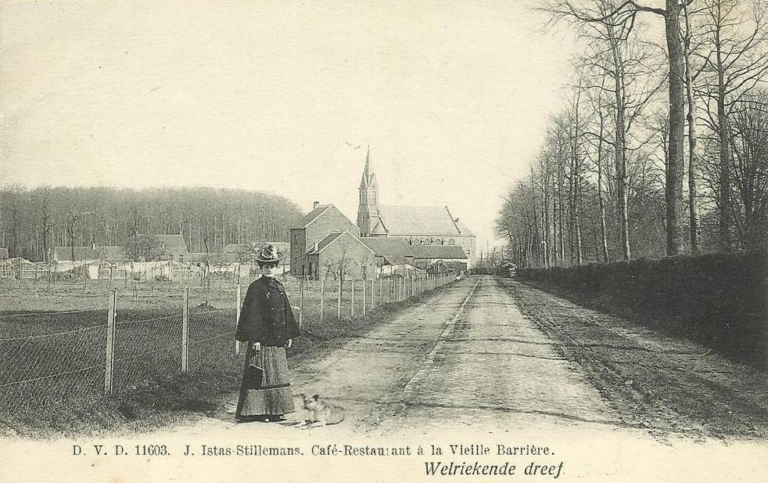

La barrière et les bornes kilométriques

Pour amortir les coûts liés à la construction de la chaussée, on décida de mettre des barrières à péage en service. Le système à péage en place sur les autoroutes à l’étranger n’est donc pas neuf.

À Auderghem, la barrière était placée à peu près entre la rue Idiers et le boulevard du Souverain ; une autre se trouvait à Etterbeek. Les gardiens étaient nommés par un conseil. Les revenus servaient non seulement à couvrir les frais de construction mais, en même temps, à financer l’entretien de la route et à rémunérer ces gardiens. Une part était également retenue par le Gouvernement.

Napoléon avait supprimé l’octroi en 1806 mais celui-ci reprit du service, dès 1814. À ce moment-là, la barrière était placée un peu plus loin, entre l’actuelle rue du Vieux Moulin et la Montagne de Sable. Elle disparaîtra définitivement en 1867.

Sont-ils nombreux nos Auderghemois ayant examiné avec attention les bornes kilométriques, taillées avec tant de soin et plantées le long de la chaussée de Wavre ? Les bornes n° 6, 7 et 8 peuvent encore être retrouvées aisément ; les autres disparurent lors de la construction de l’autoroute E 411.

Dans ces pierres sont gravées tant les directions vers Namur que vers Bruxelles ; elles fournissent l’indication des distances les séparant de la prochaine commune ainsi qu’entre les deux grandes villes. Tout a été soigneusement gravé à la main dans la pierre bleue. Leur sommet arrondi est peint en rouge.

Ces bornes permettaient de déterminer avec précision, par ex., où le revêtement devait être réparé, car, ne l’oublions pas, la route traversait jadis une zone non urbanisée ainsi que la Forêt de Soignes.

À présent, la chaussée de Wavre est entièrement bâtie de maisons mitoyennes. Aujourd’hui, on se réfère aux numéros des maisons ou aux rues latérales ; jadis, il fallait se fier à ces bornes kilométriques.

On se souviendra qu’Auderghem n’a procédé à la numérotation des maisons et n’a placé des plaques de rues qu’après son autonomie. Avant que le carrefour Léonard ait reçu son nom actuel, la police le désignait sous l’expression BK10 : borne kilométrique n° 10.

On ne sait pas au juste quand ces bornes ont été plantées, vraisemblablement après le percement de la route vers Namur puisque cette ville est mentionnée sur chaque borne. Il est donc bien possible que le bornage ait été effectué sous le régime hollandais ou un peu plus tard, ce qui signifierait qu’il est plus ancien que la commune elle-même.

Le Bergoje

En examinant la carte de Ferraris (1771), on observe, à hauteur de la séparation avec l’actuelle chaussée de Tervuren, un noyau d’urbanisation qui s’y est créé à cette époque : des ruelles étroites sans nom se hissent à partir des deux chaussées vers le faîte de la colline où se trouvent des maisonnettes qu’ouvriers, petits cultivateurs, forestiers ou artisans y construisirent. Plusieurs de ces ruelles existent encore avec leurs maisonnettes regroupées par cinq ou par dix, bien disposées l’une à côté de l’autre. Il est vrai qu’avec le temps, la plupart d’entre-elles furent adaptées ou transformées, ce qui n’empêche nullement d’y retrouver la même atmosphère que celle du vieil Auderghem. Elles témoignent du milieu de vie des villageois aux XVIIIe et XIXe siècles. Ces maisons sont bâties sur une colline qui fut d’abord appelée Loozenberg et, plus tard, Bergoje (« de berg », colline et « oje, oeize, huizen », maisons).

Le château Les Fougères n’est autre que la villa La Bruyère, ornement du début du XXe siècle qui dominait le Bergoje et avait son entrée chaussée de Wavre – le bâtiment a été démoli dans les années 1980 et la longue drève qui y menait est devenue le clos du Bergoje.

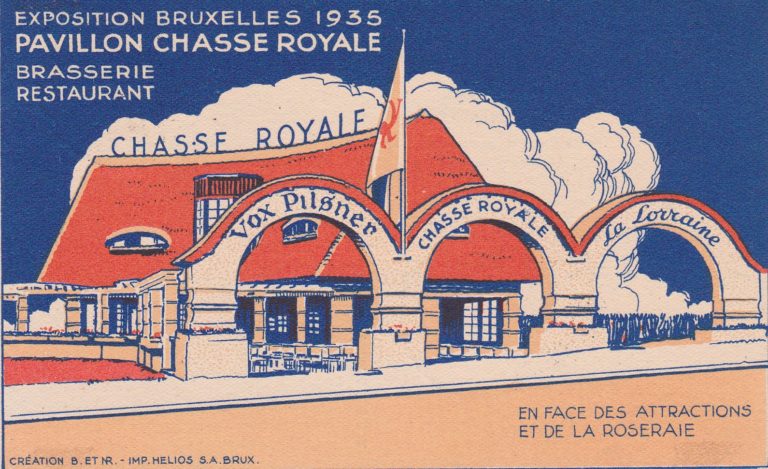

Les entreprises et commerces : Rema, Ligot, Kalkoven, Glacière, Chasse Royale…

Que la chaussée de Wavre soit la voie publique la plus longue d’Auderghem n’échappe à personne. En outre, elle s’est agrandie jusqu’à devenir l’une des plus longues voies, sinon la plus longue, de la Région de Bruxelles-Capitale.

Bien que, depuis toujours, le cœur d’Auderghem ait battu à la rue du Vieux Moulin, il faut rappeler par souci d’exhaustivité que la chaussée de Wavre a toujours été l’artère économique de la commune. Depuis sa naissance, la population s’est de plus en plus agglomérée le long de cette chaussée. De petites et de plus grandes entreprises y ont vu le jour.

Il a déjà été dit que les blanchisseuses d’Auderghem jouissaient d’une excellente réputation pour la qualité de leurs services, tant à Bruxelles que dans les communes environnantes ; l’importante activité commerciale et industrielle des quartiers de la Chasse Royale, de Kalkoven et du « village », a déjà été abordée également.

Une autre entreprise, la plus ancienne d’Auderghem, n’a pas encore été évoquée : la firme Ligot. En 1773 fut construit le bâtiment n° 1312 qui existe toujours et évoque les estaminets régionaux adjoints d’une forge que l’on trouvait alors. Vers la fin du XVIIIe siècle s’est développée ici une entreprise qui fut rachetée plus tard par le baron Eugène-Amour de Cartier (1803-1869). L’homme fut pendant un certain temps bourgmestre de Watermael-Boitsfort et donc également d’Auderghem dont elle faisait partie. C’est à lui que l’on doit l’utilisation du minium de fer dans la fabrication des peintures anti-corrosives. En 1874, cette entreprise s’appelait La Société Anonyme d’Auderghem ; elle fut reprise en 1903 par Nicolas Ligot.

Le jardin botanique Jean Massart

Jean Massart (1865-1925) était docteur en médecine et en sciences et professeur de botanique à l’ULB. Au cours de sa carrière, il travailla à l’Institut Pasteur à Paris, dirigea le jardin Botanique de Bruxelles et créa, à Auderghem, le jardin expérimental qui porte son nom.

Créé en 1922 sur les anciennes terres agricoles qui bordaient le Rouge-Cloître, ce jardin a une superficie de 5 ha 30. Le site est classé depuis 1997.

Afin de présenter de manière raisonnée et didactique ses collections, le jardin est divisé en plusieurs zones : la végétation naturelle des zones humides, l’arboretum, les plantes médicinales et aromatiques, les plantes cultivées, les parcelles expérimentales, le verger, le jardin évolutif.

Source : IBGE Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement, Infos fiches-espaces verts : Le jardin botanique Jean Massart – Les collections végétales didactiques et expérimentales de l’ULB

En face de l’entrée de l’actuel jardin Jean Massart de l’autre côté de la chaussée de Wavre (début de l’actuel viaduc), vers 1900

Chaussée de Wavre, coin avec l’actuelle rue A. Meunier ; plus bas à droite l’entrée du Jardin Massart

Le tram et le métro

Le 9 juillet 1901 eut lieu l’inauguration officielle de la ligne de tram joignant le parc de Bruxelles à la maison communale d’Auderghem. En fait, le premier tram avait déjà emprunté la chaussée depuis le 23 mai. Ainsi Auderghem pouvait s’enorgueillir d’une seconde ligne de tram circulant sur son territoire. La première ligne s’arrêtait trop loin du centre de la commune, mais cette nouvelle ligne – qui reçut plus tard le n° 25 – allait donner une nouvelle impulsion à la croissance de la commune. Auderghem comptait alors ± 5 000 habitants ; dix ans plus tard, elle en comptait 7 800.

Pendant trois quarts de siècle, le tram 25 a assuré la liaison avec la capitale. Il fut remplacé, le 20 septembre 1976, par le métro desservi par une station située précisément à la hauteur des anciennes brasseries de la Chasse Royale.

À la hauteur de la chaussée de Watermael, 1963

Devant la station de métro Hankar, 1977

On peut admirer dans cette station (Hankar) la très expressive fresque de l’artiste Roger Somville qui a su, avec beaucoup de réalisme, représenter le rythme échevelé de notre temps. Le voyageur du métro jugera lui-même si ce rythme correspond à celui de la chaussée de Wavre actuelle.

Source : Brugis www.brugis.irisnet.be

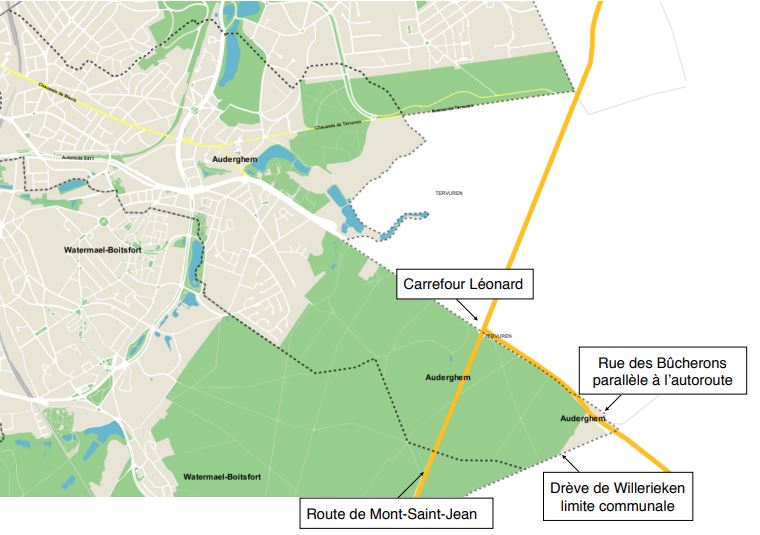

Carrefour Léonard

Incontestablement, c’est l’un des carrefours les plus animés de Belgique. Il vit le jour entre 1831 et 1836, lorsque l’on traça la route de Mont-Saint-Jean. On trouvait donc un carrefour au beau milieu de la forêt, à hauteur de la borne kilométrique 10, sur la chaussée de Wavre. Il demeura sans nom durant un siècle et finalement, s’il en reçut un, ce fut de manière très singulière.

Dans son estaminet, on pouvait lire sur un écriteau :

« Ik woon hier in het bosch – Waar kan ik beter wenschen

De zegen van de Heer En de toevlucht van de menschen. »

(« J’habite ici dans le bois – Où puis-je mieux attendre La bénédiction du Seigneur Et être le refuge des gens ? »).

Léonard put exercer ses talents en toute sérénité jusqu’à la mort, en 1891, de son protecteur, le prince Baudouin, comte de Flandre et héritier du trône de Belgique. Il avait un jour eu l’occasion de fournir aide et assistance au prince égaré et put, de la sorte, compter sur sa protection contre d’éventuelles poursuites qu’appelait l’exploitation clandestine de son commerce.

Il se maria ensuite avec Catharina Debecker. Le couple s’installa dans une maison sur la chaussée de Wavre, à peine à 400 m du lieu où il avait vécu seul si longtemps. Le ménage y exploita un café – le plus légalement du monde, cette fois – et eut trois enfants. Léonard Boon mourut en 1912.

Le carrefour, situé plus loin dans la direction de Notre-Dame-au-Bois n’avait toujours pas reçu de nom officiel et la population locale l’appela d’abord Les Quatre Bras d’Auderghem. Plus tard, lorsque Léonard vint s’y installer avec sa roulotte, certains dirent aan Leonard (chez Léonard ou jusque chez Léonard).

Avec la densification de la circulation automobile, le carrefour devint cause de nombreux accidents mortels et l’on y plaça un feu clignotant. Du coup, pour les régionaux, le nom du lieu changea en de pinker (feu clignotant). Ce n’est qu’en 1983, lors de l’inauguration d’un second tunnel sous le carrefour, que le bourgmestre Outers parla pour la première fois d’un carrefour Léonard.

Depuis lors, nous entendons ce nom tous les jours à la radio. Voilà comment une figure typique d’Auderghem a pris une place importante dans le guidage de la circulation.

Rue des Bûcherons – Houthakkersstraat ± 110 m

La limite avec Overijse, et donc la Flandre, se trouve dans le coin oriental de la commune.

Il y a bien longtemps, s’élevaient le long d’un étroit chemin sur le territoire d’Auderghem, une chapelle et quelques maisonnettes. Depuis lors, la commune y possède encore – largement compté – une seule maison tandis que la chapelle a disparu depuis belle lurette.

La rue des Bûcherons s’appelle ainsi depuis 1917, lorsqu’il fut décidé de supprimer les doubles dénominations dans l’agglomération bruxelloise (rapport n° 514 du Collège Échevinal du 24 mars 1916). Auparavant, on parlait de chemin de la Procession, d’après les pèlerinages à et vers Notre-Dame-au-Bois (Jezus-Eik). Anderlecht a toujours une rue de la Procession.

Cet aspect religieux fut encore souligné dans le chemin de la Procession d’Auderghem par l’existence de cette petite chapelle, dédiée à saint Roch qui, selon la croyance populaire, guérissait de la peste et des maladies contagieuses. Il faut se souvenir qu’à partir du XVe siècle, ce saint était l’un des plus populaires d’Europe occidentale, même s’il ne fut jamais canonisé.

Au début de 1935, la commune commença à exécuter des travaux dans cette rue. On en arriva bien vite à la conclusion qu’il fallait démolir la chapelle Saint-Roch qui tombait en ruines. Entre 1935 et 1937, pas moins de huit rapports émanant du collège – composé d’élus libéraux et socialistes – abordèrent la question de la petite chapelle que l’on voulait abattre ; apparemment, les édiles de ce temps hésitaient à la sacrifier sur l’autel de l’urbanisation (une grande partie de la population, d’ailleurs encore très croyante, y était fort attachée).

Ainsi que l’on peut en juger, les défenseurs de l’automobile l’ont emporté puisqu’une autoroute côtoie à présent la rue des Bûcherons.

Drève de Willerieken – Willerieksedreef ± 900 m en partie sur Auderghem

À Auderghem, la dénomination néerlandaise figurant sur les plaques indicatrices de cette drève (Wiellerieksedreef) ne fera certes pas que des heureux. Il en va peut-être de même pour la version française. Sachant qu’à l’aide des Welriekende, Welriekene, Willerieken ou Bonne Odeur, les experts linguistiques et les historiens locaux nous mènent sans aucun doute à une vieille chapelle issue de la nuit des temps, pourquoi dès lors ne pas choisir le terme uniforme Willerieken ? Les siècles ont d’ailleurs changé plusieurs fois l’orthographe de ce nom.

La drève de Bonne Odeur figure sur la carte de Ferraris (1771) en tant que chemin menant par la forêt de Jezus-Eik à la place où se trouve la chapelle Willerieken, pour conduire ensuite le promeneur jusqu’à Boitsfort.

Avec son autonomie en 1863, Auderghem se vit attribuer une partie de la forêt d’un côté de la route. Depuis lors, une douzaine de maisons furent construites sur son territoire mais éloignées de 1,5 km de ladite chapelle vers laquelle, selon la légende, se rendaient les demoiselles à marier.

Route de Mont-Saint-Jean – Sint-Jansbergsteenweg

Cette chaussée fut aménagée aux alentours de 1831-1836 par la Société Générale de Belgique, alors propriétaire de la Forêt de Soignes. Auparavant elle n’était encore qu’une route étroite reliant Mont-Saint-Jean (Waterloo) à Tervuren. Dans le langage populaire on l’appelait « le chemin de la Banque ». Le chemin est devenu aujourd’hui une partie du Ring qui traverse la Forêt de Soignes.

Avec la construction du Ring autour de Bruxelles, cette chaussée devint l’autoroute bien connue par laquelle transitent quotidiennement d’innombrables véhicules. Pour induire une relative sécurité du trafic, on creusa un tunnel sous l’autoroute E 411 (autrefois chaussée de Wavre). Celui-ci fut inauguré le 23 juin 1983.

Faut-il ajouter que « le chemin de la Banque » et ses adaptations ultérieures jusqu’au stade d’autoroute ont coûté maints hectares à notre belle Forêt de Soignes ?

Les abords de la chaussée de Wavre, entre Saint-Julien et le boulevard du Souverain

Rue Valduc – Hertogendal ± 900 m

Bien avant la construction de l’actuelle chaussée de Wavre, en 1730, un chemin tortueux s’extirpait laborieusement vers l’ouest de la vallée de la Woluwe, à partir de l’endroit où un pont passait au-dessus du ruisseau (aux environs de l’actuelle rue J. Bassem). Il était utilisé par les bûcherons pour se rendre de la Forêt de Soignes à Ixelles. À hauteur de l’actuelle avenue H. de Brouckère, le chemin serpentait vers la plaine du Chant d’Oiseau où il se séparait en deux parties : à droite, il menait à Etterbeek, à gauche, il prenait la direction de l’abbaye de la Cambre à Ixelles (via l’actuelle rue des Trois Ponts).

On le reconnaît aisément sur la carte de L. Van Werden (1659). Ce chemin constitue donc un vestige de l’ancien Houtweg, tout comme la rue des Trois Ponts. Le tracé de l’actuelle rue Valduc est repris sur la carte de Ferraris (1771) dressée après la construction de la route de Bruxelles à Wavre.

L’Atlas des Communications Vicinales (1843) décrit la rue Valduc sous le nom Duivelskeulstraet et lui donne le n° 5 ; elle mesurait 928 m de long et 3,30 m de large. Que signifie Duivelskeul ? C’est l’herbe du Diable, une plante très vénéneuse mieux connue sous le nom d’aconit. Le poison est fréquemment assimilé au venin, avec le mal et tout ce qui est diabolique. Jadis, sans doute, l’herbe du diable poussait-t-elle en abondance sur ce chemin… Il ne fut d’ailleurs pas le seul à porter un nom de plante dans l’Auderghem d’autrefois.

Le voyageur se rendant, à la fin du XIXe siècle, de Bruxelles au prieuré de Val-Duchesse, pouvait suivre une partie de la Duivelkeulstraet – devenu entre-temps Duiveldelle (« delle », vallon) – à partir de l’actuel square J.B. Degreef. Le couvent de Val-Duchesse fut fondé par la duchesse Aleyde en 1262. Était-ce pour cette raison que le collège échevinal décida de donner à cette rue le nom de Valduc (séance du 5 juin 1874, décision n° 265) ? Dans l’actuelle traduction en néerlandais ce nom est écrit au pluriel : Hertogendal.

Rue Valduc dans les années 1920-30, entre la rue I. Geyskens et l’avenue H. de Brouckère

« Laver et blanchir le linge constitue la principale industrie des habitants de notre commune », affirme le collège échevinal d’Auderghem dans un rapport annuel de 1896. Longtemps, et jusqu’aux années 60, les métiers de la blanchisserie ont effectivement constitué une activité familiale à Auderghem. Il est frappant de constater qu’en 1930, la rue Valduc – où s’élevait alors moitié moins de maisons qu’aujourd’hui – comptait quelque onze laveurs/laveuses et quinze repasseuses.

René Coulbaut, Guillaume Demuylder et Isidore Geyskens, trois victimes de guerre, ont habité dans cette rue. Leurs noms ont été donnés à des rues de la commune afin de perpétuer leur souvenir.

Rue Joseph Delhaye ± 50 m

Le 18 novembre 1922, le collège échevinal décida de donner à cette rue, qui traversait un nouveau quartier, le nom d’une victime de la guerre (rapport n° 1384).

Il n’entrait pas dans les intentions de construire ici une cité-jardin comparable à celle que l’on avait commencée au quartier du Transvaal un an plus tôt. Ici, les maisons furent accolées les unes aux autres, sans jardinet à l’avant.

La plupart des immeubles de la rue furent construits par le même entrepreneur qui en reçut l’autorisation, le 19 août 1922.

Joseph-Ghislain Delhaye naquit à Buzet (Hainaut), le 22 novembre 1893. Il était célibataire et habitait chaussée de Wavre lorsqu’il fut appelé sous les drapeaux. La guerre n’avait débuté que depuis un mois lorsque ce soldat du 1er régiment de Grenadiers mourut le 15 septembre 1914, à Berg.

Avenue du Kouter ± 800 m

Lors de l’élaboration de l’Atlas des Communications Vicinales de 1843, un sentier champêtre courait entre les terres cultivables de l’actuelle avenue de Brouckère vers la chaussée de Wavre. Cet Atlas lui avait donné le n° 40 et il y était décrit sous l’appellation (C)laeverstraetje (petite rue du Trèfle) menant de la chapelle Sainte-Anne vers Bruxelles. Avec les années, le chemin devint l’actuelle avenue du Kouter.

Dans la partie basse, là où furent construites les premières maisons, l’assiette du chemin était plutôt large. Cette partie fut pavée en 1906. Elle arrivait à peu près à l’étroit chemin n° 43 qui existe encore (rue Antoine Vandergoten).

Dès 1917, la rue du Trèfle devint la rue du Cauter, suite à la décision n° 514 prise par le collège en date du 24 mars 1916 relative à la suppression des doubles dénominations des voies publiques dans l’agglomération. Une nouvelle décision n° 1263 du 8 juillet 1927 allait en corriger la teneur : l’avenue du Cauter devint l’avenue du Kouter-Kouterlaan.

« Kouter » signifie, champ, terre arable, terre agricole. En conséquence, le nom de la rue a conservé sa signification flamande, dans les deux langues.

Au début de 1936, la firme Tedesco reçut l’autorisation de tracer des rues dans les environs à condition qu’elle termine, à ses propres frais, les travaux encore inachevés de l’avenue du Kouter. C’est ainsi que le vieux sentier champêtre n° 40 reçut à cette époque, et sur une longueur de 800 m, sa physionomie actuelle.

10 mai 1940 : ce jour-là, un bombardement détruisit la maison du n° 38 faisant la première victime auderghemoise de cette guerre, Émile Sturbois. Autre victime de la guerre, Guillaume Van Nerom habitait au n° 63. Il mourut en détention politique en Allemagne et son nom a été donné à une rue d’Auderghem.

Rue Charles Lechat ± 80 m

Au XXe siècle, avant la crise économique des années 30, on construisit une petite cité ouvrière entre la rue Valduc et l’avenue du Kouter. Le quartier forme un triangle pour lequel la S.A. Les Logements Économiques reçut un permis d’y bâtir des maisons dès le 7 mars 1925. Au début de 1928, cette firme avait terminé sa tâche et, puisque la rue ne portait pas encore de nom, on suggéra de lui donner celui de son administrateur délégué. La requête de la S.A. Les Logements Économiques était rédigée comme suit :

« …En raison des services éminents et dévoués que notre administrateur délégué, monsieur Lechat, rend journellement à notre société, nous aimerions perpétuer son nom acquis à la reconnaissance des braves ménages ouvriers qui doivent leurs demeures à son initiative et à son esprit d’organisation toujours en éveil… »

Le collège échevinal ne pouvait que tomber sous le charme d’une telle argumentation et donna donc ce nom à la rue (décision n° 574 du 2 mars 1928). Charles Lechat n’a donc rien à voir avec l’histoire d’Auderghem si l’on excepte qu’il eût l’opportunité d’y défendre, non sans brio, les intérêts de son entreprise. Cinquante ans plus tard, un autre entrepreneur immobilier connaîtra, lui aussi, la consécration en donnant son nom à une voie publique : Robert Hankar.

Charles Lechat n’habita jamais la commune. Il serait né à Liège, le 18 mars 1870 et décédé à Woluwe-Saint-Pierre, le 31 juillet 1959.

Rue Mathieu Buntincx ± 80 m

Le 24 avril 1950, l’heureux propriétaire du n° 18 recevait, le tout premier, un permis de bâtir son logis… dans une rue qui n’existait pas encore. Il devra s’armer de patience jusqu’au 22 décembre avant que le conseil communal n’ait discuté de son aménagement et la nomme rue Mathieu Buntincx d’après un ancien échevin (8e point de l’ordre du jour).

M. Buntincx naquit à Auderghem, le 30 mars 1888. Il était employé à la brasserie de la Chasse Royale et habitait à l’actuelle avenue Tedesco, au n° 4, lorsqu’il céda au démon de la politique communale. Il fut élu conseiller communal du 2 mai 1930 au 31 décembre 1946 et fut échevin de l’État civil du 1er janvier 1939 au 31 décembre 1946. Son parti (libéral) ayant perdu deux sièges aux élections communales de 1946, il ne fut pas reconduit dans sa charge. Mathieu Buntincx mourut le 5 novembre 1963.

Avenue Isidore Geyskens ± 560 m

Combien de rues n’ont-elles pas subi les outrages du temps par un raccourcissement ou une amputation ? Il en va ainsi, par exemple, des avenues des Canaris, d’Orjo de Marchovelette, Genicot, et de bien d’autres encore… L’avenue Isidore Geyskens, en revanche, put s’agrandir avec succès.

À sa naissance, en 1925, la Société Valduc Extension avait œuvré de sorte que l’avenue Geyskens relie la chaussée de Wavre à la rue Valduc. Le collège échevinal lui donna, le 6 juin 1925, le nom d’une victime de la guerre de 14-18. Bien vite, la nouvelle avenue reçut une première prolongation jusqu’à l’avenue du Kouter, le long de terrains encore non bâtis et en 1934, elle avait sa longueur actuelle. Le collège échevinal décida de suivre l’avis du service de la Voirie (décision n° 383 du 28 septembre 1934) et de donner le même nom à cette prolongation jusqu’à l’avenue des Mésanges. On peut suivre cette évolution en se rendant sur place : le style des habitations diffère d’un tronçon à l’autre.

Les premiers permis de bâtir furent délivrés le 29 mai 1926 au Comptoir National des Matériaux, de Bruxelles, pour les numéros impairs de 3 à 17. Signalons que la même société a laissé sa signature dans d’autres rues de la commune.

Dans la première partie de l’avenue Geyskens, les maisons sont mitoyennes et alignées, comme c’était encore la coutume à sa naissance, en 1925. Dans la deuxième partie, entre la rue Valduc et l’avenue du Kouter, elles sont précédées d’un jardinet, et, quelquefois, ne touchent pas l’immeuble voisin. Enfin, la troisième partie, de l’avenue du Kouter à l’avenue des Mésanges, montre des villas spacieuses entourées de grands jardins. À quelques exceptions près, cette partie de l’avenue Geyskens a été construite après la Seconde Guerre mondiale.

Isidore-Léon Geyskens naquit à Schaerbeek, le 24 juin 1893. Il exerçait la profession de charretier, était célibataire et n’était âgé que de 21 ans lorsqu’il partit pour la guerre, en 1914, en qualité de soldat au 11e régiment de Ligne. Il habitait rue Valduc, n° 174 (les numéros ont changé depuis). La guerre faisait rage depuis un peu plus d’un mois lorsqu’il fut tué à Wespelaar (actuel Brabant flamand), le 12 septembre 1914.

Avenue Louis Berlaimont ± 220 m

Sur proposition du collège échevinal, le Conseil Communal décida, le 3 février 1950, de donner à la voie ouverte entre l’avenue H. de Brouckère et l’avenue I. Geyskens le nom de l’ancien échevin Louis Berlaimont.

La première autorisation de bâtir fut attribuée le 17 avril 1950 au propriétaire de la maison n° 17.

Louis-Joseph Berlaimont naquit à Charleroi le 22 mars 1881. Il devint architecte-géomètre et habitait au n° 197 de la chaussée de Watermael, dans la partie devenue plus tard rue des Pêcheries. Il fut élu en qualité de conseiller communal libéral le 1er janvier 1933 et devint échevin des Travaux publics le 21 mai 1938, une fonction qu’il exerça jusqu’au 31 décembre 1946. Réélu conseiller communal, il démissionna le 9 novembre 1949. Paul Delforge prit sa succession. Louis Berlaimont mourut en février 1950.

L’autoroute E 411 et ses parallèles

Autoroute E 411

Paul Delforge, dans son livre Journal d’un Bourgmestre, raconte ceci :

« Le 2 avril 1971, le Conseil Communal prenait acte d’un nouveau tracé de l’autoroute qui devait traverser la plaine des manœuvres (maintenant campus ULB-VUB) et aboutir à l’avenue du 2e Régiment de Lanciers. Cette autoroute allait encore énormément voyager sur la carte… Mais ne se réaliserait jamais…

Le viaduc au-dessus du boulevard du Souverain – À l’avant-plan, l’avenue Gustave Demey

En 1972, les quatre bourgmestres concernés, soit Janssens, Defosset, Wiener et moi-même concluront un protocole d’accord tendant à limiter cette autoroute au boulevard du Triomphe élargi.

Cet accord fut ratifié par le Conseil Communal du 5 mai 1972. Il prévoyait également la construction de parkings de dissuasion en hauteur.

Ce fut le dernier acte concernant le tracé de cette autoroute qui, à un moment donné, devait aboutir à la gare du Quartier Léopold… »

La construction de cette autoroute n’allait pas seulement faire disparaître toute une partie de la chaussée de Wavre, entre le carrefour Léonard et Notre-Dame-au-Bois (Jezus-Eik), mais aussi tout un pan de la merveilleuse Forêt de Soignes. Par dessus le marché, elle amputa encore diverses autres voies publiques telles que l’avenue Demey, la rue de la Vignette…

Sur son territoire, la commune se vit attribuer également un cadeau, peu prisé, il est vrai : le viaduc Herrmann-Debroux de la E 411 qui surplombe une de ses plus belles avenues, le boulevard du Souverain.

Avenue Louis Dehoux ± 460 m

L’avenue ayant été tracée en 1986, au nord de l’autoroute E 411, seul le côté impair a pu être bâti. Elle commence en plein milieu de l’avenue Demey, là où on ne s’y attendrait nullement. Ceci est cause de confusions pour les automobilistes. En l’occurrence, les indications figurant sur les cartes de Bruxelles-Capitale, ne brillent également pas par leur clarté.

Louis Dehoux naquit à Bruxelles, le 18 juin 1893. Il fut inscrit en qualité de serveur dans le registre de la Population d’Auderghem pendant la Grande Guerre et se maria à Paris, le 3 janvier 1918. Neuf mois plus tard, il fut tué à l’ennemi sur le champ de bataille de Westrozebeke (Flandre Occidentale). Il était alors sergent au 4e régiment de Chasseurs à pied. Un mois et demi plus tard, le clairon sonnait la fin des hostilités.

Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse ± 480 m

En 1986, fut créée une nouvelle voie publique le long de la E 411, entre la chaussée de Watermael et l’avenue Demey. Une liaison avec l’autoroute y avait été prévue avec une sortie pour la circulation venant de la capitale. Le 5 mai 1986, le conseil communal approuva la proposition du collège échevinal de donner à cette avenue le nom d’un habitant d’Auderghem mort durant la Seconde Guerre mondiale.

La société Eurobalken obtint, dès le 27 novembre 1987, le permis de bâtir pour les bâtiments n° 2, 4, 5 et 6.

Edmond Van Nieuwenhuyse naquit à Sint-Gillis-Waas (Flandre Orientale) le 20 décembre 1894. Cet ancien combattant de la Première Guerre mondiale fit construire sa maison à l’avenue des Citrinelles, au n° 61. C’est donc là qu’habitait cet inspecteur du Ministère des Transports, P.T.T. et I.N.R., avec sa femme et ses deux enfants. Il avait 46 ans lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclata.

Van Nieuwenhuyse était une personnalité de premier plan au sein du mouvement syndical chrétien. Il présidait également le groupement international des syndicats chrétiens des P.T.T. (Poste, Télégraphe, Téléphone).

Durant l’occupation, il offrit son assistance aux associations patriotiques. C’est ainsi qu’il rassembla des renseignements, e.a., pour L’Armée secrète, un mouvement dans la résistance. Les soupçons de l’autorité allemande se portèrent sur lui et il fut pris et condamné à des peines de prison. Durant l’été 1944, Edmond Van Nieuwenhuyse fut capturé à nouveau par la Gestapo et subit la torture. Edmond Van Nieuwenhuyse mourut le 13 juillet 1944, à Braine-l’Alleud (Brabant wallon). Deux mois plus tard, Auderghem était libérée…

Il fut reconnu, à titre posthume, prisonnier politique, membre de la résistance armée, décédé par suite de mauvais traitements.