Voyage au « centre » d’Auderghem

Mais pourquoi donc les Flamands d’Auderghem appelaient-ils le «centre» de la commune «de próche» – prononcez [prɔxə] – la paroisse, alors qu’il n’y avait pas d’église dans les environs ni de circonscription ecclésiastique à cet endroit ? Et pourquoi, en français, nommait-on ce lieu «le village» ?

Un dictionnaire étymologique du néerlandais (1) nous apprend, à l’article «parochie», qu’en néerlandais-moyen [1500-1700], prochie (et variantes) était la forme usuelle ; plus tard, sous l’influence du latin, la forme parochie devint à nouveau plus conventionnelle. En Belgique, les paroisses correspondaient souvent aux communes et le mot p(a)rochie prit la signification de «village». Aujourd’hui, cette signification n’existe plus que dans les dialectes flamands.

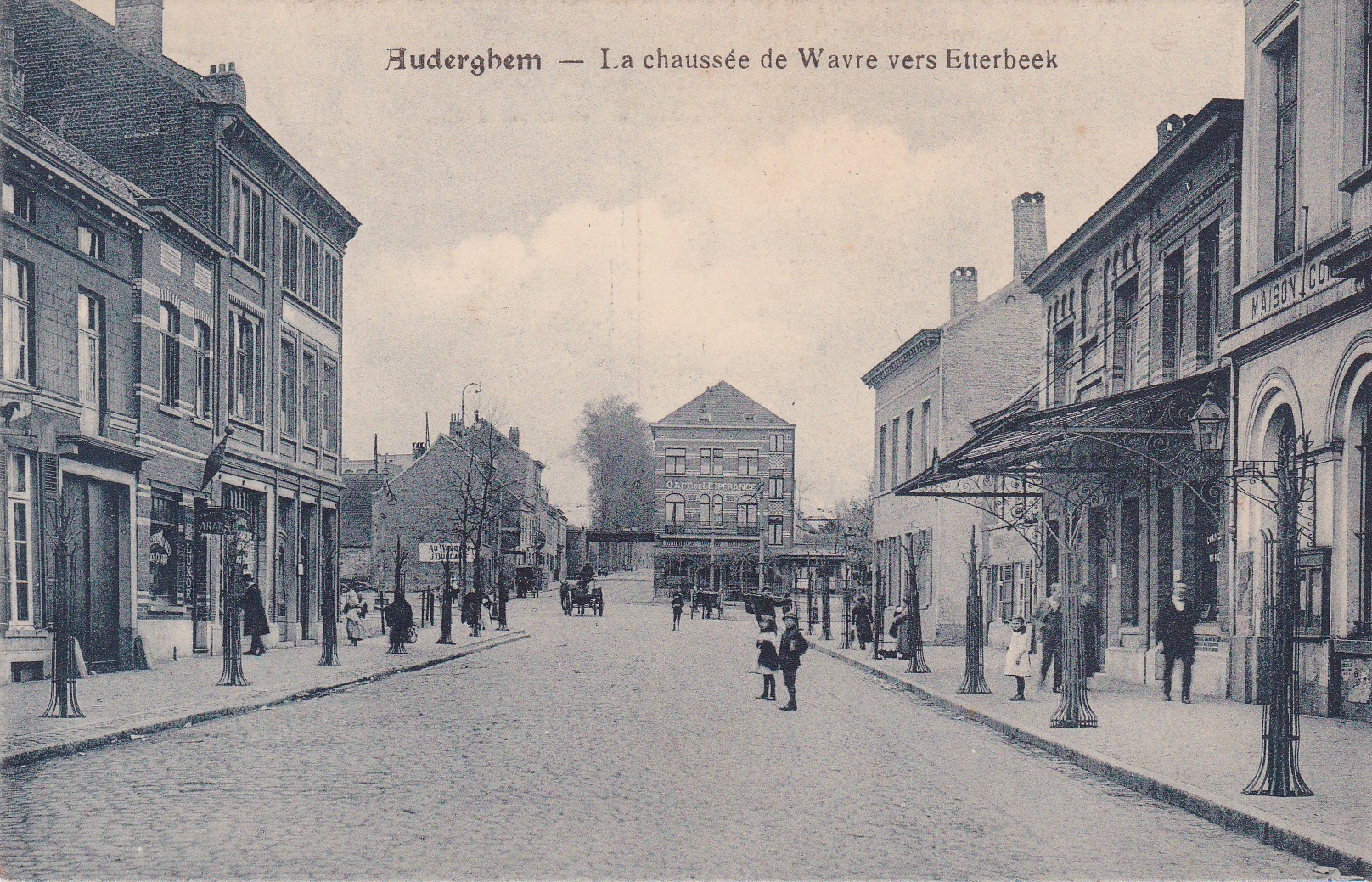

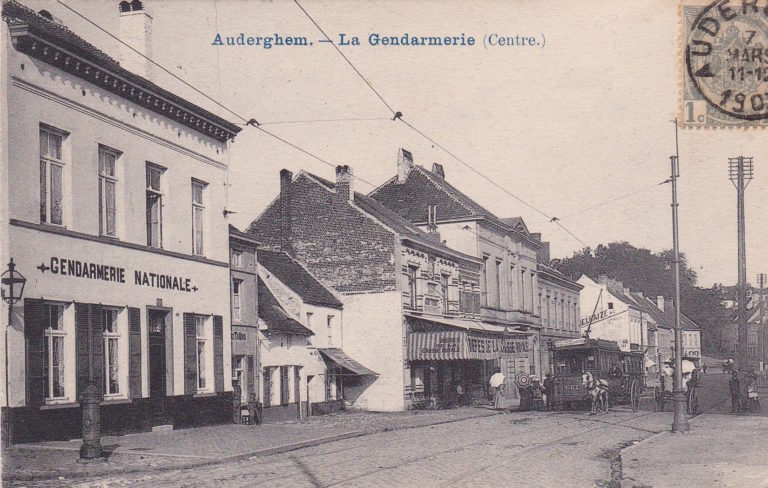

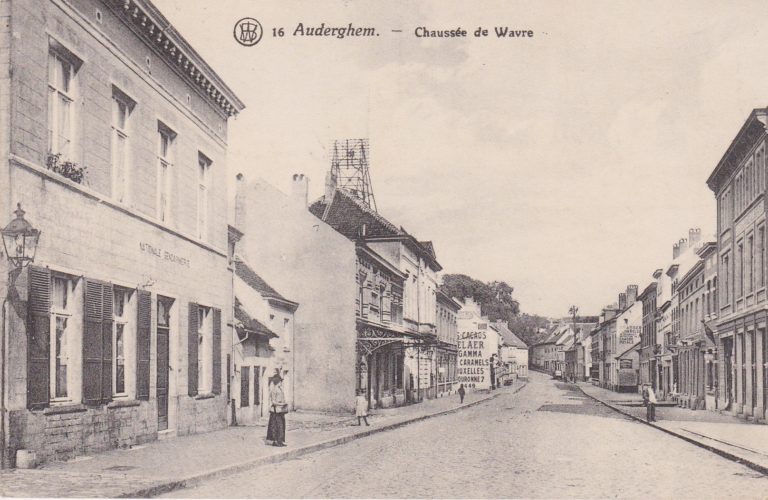

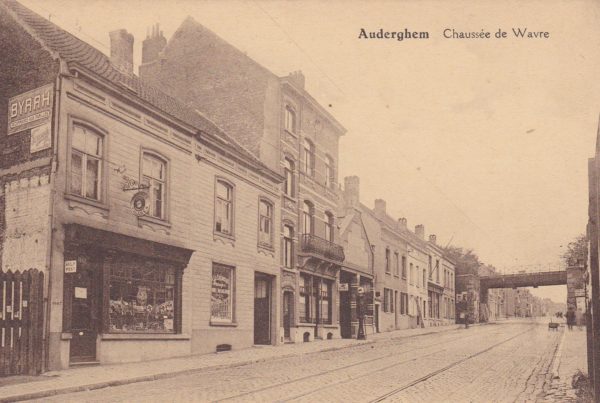

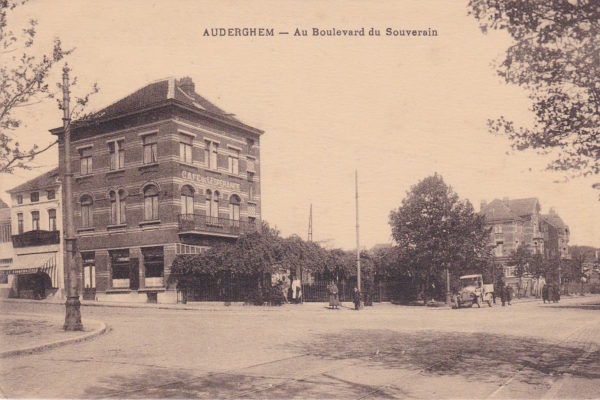

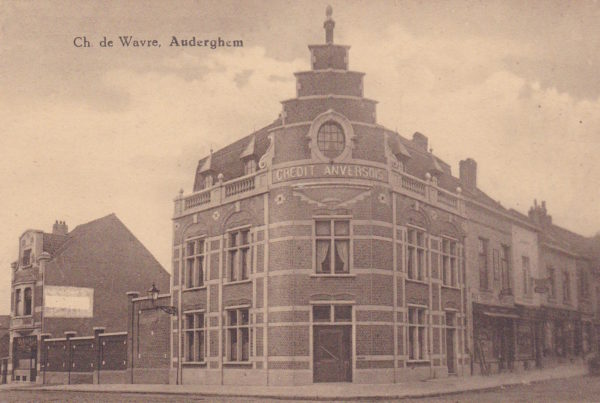

Voilà pourquoi tant de jolies cartes postales du croisement entre la chaussée de Wavre et le boulevard du Souverain titrent «le village» …

(1) Philippa e.a. (2003-2009), Etymologisch Woordenboek van het Nederlands http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/parochie « In het Middelnederlands was het gesyncopeerde prochie (en varianten) de gebruikelijke vorm; later werd onder invloed van het Latijn de vorm parochie weer gangbaarder. In België vielen de parochies meestal samen met de gemeentes en kreeg p(a)rochie ook de betekenis ‘dorp’. Tegenwoordig bestaat deze betekenis alleen nog in Vlaamse dialecten. »

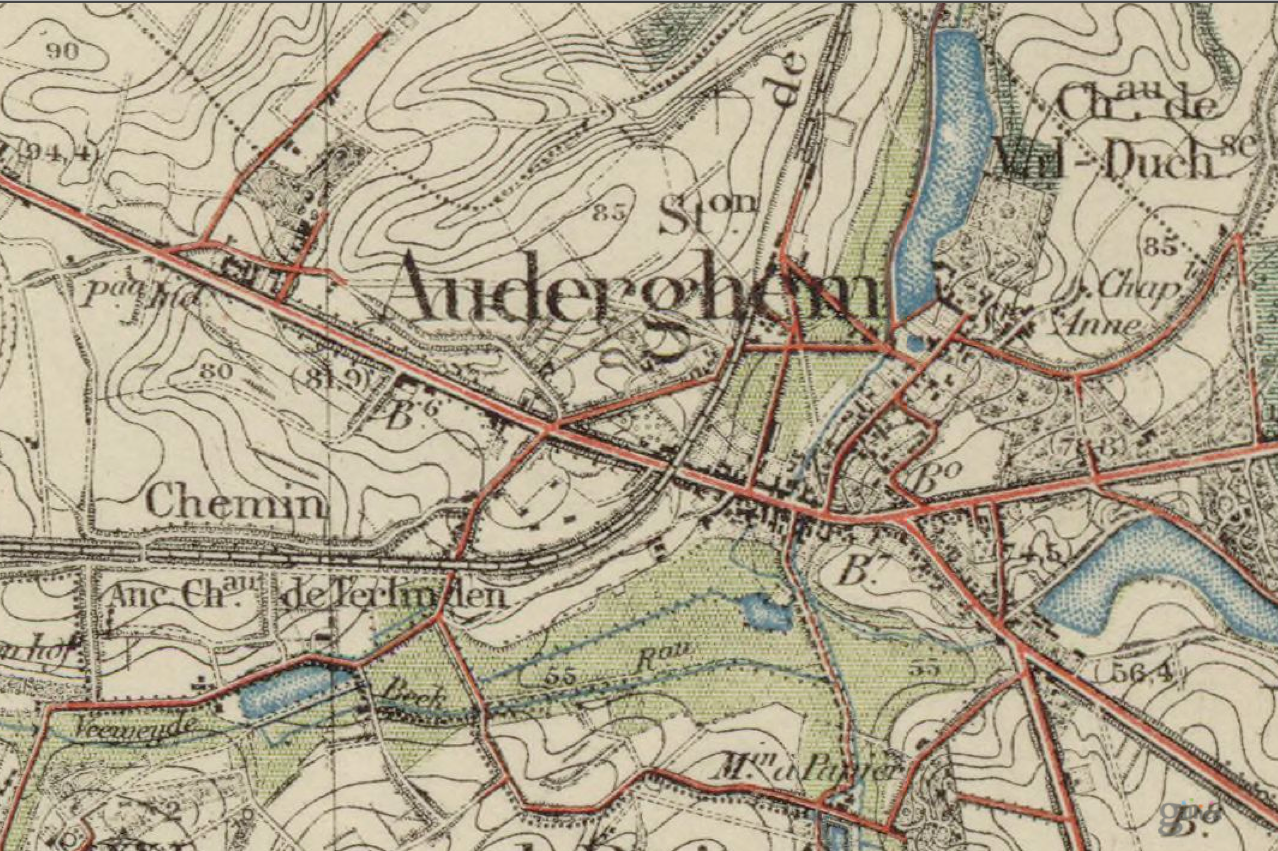

Le « centre » d’Auderghem s’étirait le long de la chaussée de Wavre, à peu près depuis la rue Jacques Bassem jusqu’à l’ancien pont de chemin de fer à hauteur de l’actuelle rue Robert Willame.

Le vilain petit pont bruyant délimitait de façon très perceptible le village du côté ouest. Au nord et au sud, il s’étendait de l’actuel rond-point du Souverain jusqu’à la rue de la Vignette.

Carrefour de la chaussée de Wavre et du futur boulevard du Souverain

Le 9 juillet 1901 eut lieu l’inauguration officielle de la ligne de tram joignant le parc de Bruxelles à la maison communale d’Auderghem qui se trouvait alors chaussée de Wavre.

Pourtant, l’arrivée du tram n’avait pas rencontré l’enthousiasme général. Au conseil communal, s’était formé un noyau d’opposants qui faisaient partie du personnel des brasseries de la Chasse Royale, installées le long de la chaussée de Wavre. Ils étaient influencés par leur direction qui avait rejeté le projet avec force en s’appuyant sur l’argument : « que leurs équipages prendraient peur au passage de ces machines infernales et que leurs chevaux risquaient de se casser pattes et jambes en glissades sur les rails en encombrant le milieu de la chaussée ».

Finalement, la demande de permis d’aménagement présentée par Les Tramways Bruxellois fut approuvée à la majorité d’une seule voix et, pendant trois quarts de siècle, le tram 25 a assuré la liaison entre Auderghem et la capitale.

L’arrivée du tram eut, autant que le chemin de fer, des répercussions sur le développement de la commune. Comme beaucoup d’habitants, nos blanchisseuses utilisèrent ce nouveau moyen de transport.

À ce sujet, le « Rapport annuel du collège et des sections réunies adressé au conseil communal, année 1896 » explique ce qui suit : « L’industrie du lessivage du linge est la principale ressource des habitants de notre commune. Mais nous ne possédons pas d’égouts et l’écoulement des eaux de lessive à ciel ouvert constitue un danger pour la salubrité publique. Nous avons mis cette difficile question à l’étude et nous espérons trouver bientôt les ressources nécessaires pour pouvoir construire des égouts, ce qui épargnerait aux blanchisseurs de linge de sérieuses difficultés, car, en hiver, il est défendu, d’après le règlement de police, de laisser couler des eaux dans les rues et sur les places publiques ».

Des dizaines de petites blanchisseries familiales s’étaient concentrées rue de la Vignette – en 1931, la rue comptait 22 petites entreprises – de même que le long de la chaussée de Wavre – en 1900, on y dénombrait 47 laveuses-blanchisseuses et 63 repasseuses. Auderghem comptait alors 4 600 âmes.

À partir des années 30, M. Minet agrandit sa petite entreprise familiale et la transforma en blanchisserie aux allures industrielles. Elle était située chaussée de Wavre, n° 1785, là où aujourd’hui se dresse la façade nord du complexe entourant la place Communale. Il lui donna le nom de REMA ; elle allait fournir du travail à plusieurs dizaines d’ouvriers. L’entreprise exerça son activité jusqu’aux Golden Sixties lorsque, assez paradoxalement, Auderghem vit la fin de cette activité de blanchissage presque centenaire.

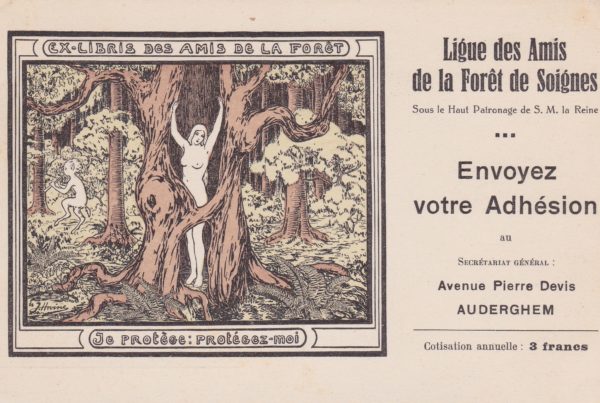

Nos ancêtres constatèrent bientôt l’accroissement de l’afflux de promeneurs attirés par la forêt toute proche.

Malheureusement, le village fut littéralement scindé en deux lorsque débutèrent, en 1905, les grands travaux de construction du boulevard du Souverain qui dureront jusqu’en 1910.

Le terminus du tram 25 fut déplacé devant la demeure de Louis Dapperen qui y exploitait la Laiterie du Pont, le long du chemin de fer. Il y fit de bonnes affaires : de nombreux promeneurs venaient s’y reposer après leur promenade en forêt.

Sa fille Louise nous a raconté que le plafond de la salle de l’auberge était décoré d’un médaillon portant le millésime 1632. Ce fonds fut donné en emphytéose par Rouge-Cloître, en 1772, à Wynant Van Haelen. Jean Van Haelen, négociant en bois, notre cinquième bourgmestre (de 1896 à 1903) y habita.

En 1925/26, Louis Dapperen fit de l’immeuble les deux habitations que l’on voit encore actuellement aux n° 1604 et 1606 de la chaussée de Wavre.

Une fois achevé, le boulevard devint un joyau d’architecture urbaine avec deux trottoirs d’environ 4 m, une large bande de circulation de 8 m, un chemin réservé aux cavaliers large de 4,50 m, une bande de quelque 7 m réservée aux promeneurs, une piste cyclable, un site propre pour deux tramways et une deuxième chaussée pour les automobiles. Au total, une largeur de 41 m. En outre, il fut arboré par quatre rangées de platanes, et devint la première voie publique éclairée à l’électricité ! Dès que le boulevard du Souverain fut construit, le tram 25 vint terminer sa course au rond-point du Souverain, là où les autorités communales inaugurèrent, le 18 mai 1919, le monument aux victimes de la Première Guerre mondiale.

En 1947, une piste de patinage à roulettes fut exploitée, au bout de la rue de la Vignette, par le propriétaire de la maison Degrande, boulangerie-pâtisserie délicieuse située au coin de la chaussée de Wavre et du boulevard du Souverain. Avec les matchs de balle-pelote devant le café de l’Espérance et le dancing déjà en place – qui, au fil des ans, deviendra un cinéma puis à nouveau un dancing – cela faisait une belle animation dans le village !

Place Communale d’Auderghem

Au début du XXe siècle, Michel Charliers ouvrit le restaurant du Vieux- Bruxelles, au coin de l’actuelle rue J. Bassem, là où se trouve aujourd’hui la place Communale. Cet établissement comportait une boucherie, un estaminet et un restaurant. Deux maisons plus loin, le café-restaurant de Henri De Blaer rivalisait avec son voisin.

Le village ne changea guère d’aspect jusqu’en 1970, année où notre vieille maison communale dut faire place à des immeubles plus fonctionnels. Plus tard, la place Communale vint s’ajouter dans le paysage du « centre ».

Cette place, appelée à la vie en 1989 (conseil communal du 3 juillet, point 22 de l’ordre du jour) occupe un lieu au passé très intéressant.

La place est à présent entourée de bâtiments construits par la firme Mercurius entre le n° 4 de la rue Jacques Bassem et la chaussée de Wavre. Là où apparaît la façade nord existaient, au XVIIIe siècle, le long de la chaussée de Wavre, d’importants estaminets parmi lesquels Den Moriaen, Den Prins et Den Horen.

Deux d’entre eux ont hébergé la « maison commune », local où les conseils communaux devaient se réunir et où, depuis le régime français, tous les devoirs officiels devaient être accomplis. Leurs jardins donnaient donc sur l’actuelle place communale.

Ces événements officiels avaient le plus souvent lieu une fois par semaine. Un secrétaire communal et un receveur suffisaient alors pour assurer l’administration de la commune. L’autorité louait le plus souvent un vaste local – ou celui-ci était mis gratuitement à sa disposition – dans une taverne ou estaminet. Ce local était accessible à tous.

Dans le n° 7 (septembre 1996) d’HISCIWAB, la revue de l’association Histoire et Sciences à Watermael-Boitsfort, Roger Nevens et Philippe Smeulders sont allés à la recherche de la situation des anciennes maisons communales de Watermael-Boitsfort dont Auderghem faisait partie jusqu’en 1863.

Ils ont établi que, de 1800 à 1810, les séances s’étaient tenues à l’auberge Den Horen (Le Cor), sur l’actuelle chaussée de Wavre (un peu plus bas que l’actuel clos du Bergoje). En ce temps-là, Boitsfort et Watermael étaient des entités séparées et Auderghem relevait de cette dernière.Elle comptait alors le plus grand nombre de mandataires, ce qui explique le choix d’un local de réunion à Auderghem. Watermael et Boitsfort furent à nouveau réunis en 1811 mais, le bourgmestre habitant Auderghem, les séances se poursuivirent au Den Horen jusqu’en 1826.

De 1827 à 1834, la « maison communale » émigra vers une auberge boitsfortoise (le nouveau bourgmestre n’était autre que Pierre-Théodore Verhaegen, de Boitsfort).

Jean Goossens, un ami de Verhaegen exploitant l’auberge Den Moriaen – située au coin de la chaussée de Wavre et de la rue J. Bassem – s’était entre-temps converti à la politique locale. Il veilla à ce que les séances aient lieu dans son auberge, de 1834 à 1839. Celle-ci recevra plus tard le nom de Restaurant du Vieux Bruxelles qui apparaît sur d’anciennes cartes postales du début du XXe siècle. Le bâtiment a été démoli pour faire place à une succursale des grands magasins Delhaize venue s’implanter là, vers 1960.

Jean Goossens ayant acheté l’ancienne auberge Den Horen en 1839, la « maison communale » déménagea avec lui et revint ainsi dans son ancien local, situé quelques maisons plus haut. En 1848, la « maison communale » de Watermael-Boitsfort – et donc toujours d’Auderghem – élut définitivement domicile à la Maison Haute, à Boitsfort. Lorsque Auderghem accéda à l’autonomie, en 1863, elle fit construire sa propre maison communale, entre l’actuelle rue Idiers et le boulevard du Souverain.

Den Prins (Le Prince) devient garde-barrière

L’auberge Den Prins était située entre Den Moriaen et Den Horen. Les trois furent construites à peu près à la même période, vers 1730, lorsque les grand-routes de Bruxelles à Tervuren et à Wavre furent tracées.

Notre gouverneur Charles de Lorraine empruntait régulièrement cet itinéraire pour se rendre de Bruxelles à son château, à Tervuren. On suppose que c’est à cette époque (± 1749) que l’enseigne Den Prins a été changée en Au Prince Charles.

Une première barrière à péage fut placée sur la chaussée de Wavre, à peu près entre l’actuelle rue Idiers et le boulevard du Souverain jusqu’à ce que Napoléon supprime l’octroi en 1806. En 1814, la barrière fut remise en service.

Le péage fut installé à l’estaminet Au Prince Charles (dont le propriétaire était également le gardien de la barrière), jusqu’à sa suppression définitive, en 1867. L’auberge exista jusqu’en 1910 dans une partie du bâtiment d’origine. Après la Première Guerre mondiale, Sabin Depuydt acheta cette aile et y installa sa boulangerie, laquelle fut démolie en même temps que Den Moriaen.

L’actuelle place communale a été tracée sur le parking du Delhaize qui s’était installé dans les locaux de la blanchisserie REMA évoquée plus haut. Auderghem n’avait pas encore de place communale et il fut décidé, en 1989, de donner ce nom à cette place, pourtant privée, sans savoir qu’au siècle précédent la « maison commune » s’y trouvait déjà.

Rue Jacques Bassem

Croirait-on que, quasi jusqu’au milieu du XXe siècle, trois voies d’eau confluaient paisiblement à l’air libre vers la Woluwe – jadis nommée Molenbeek – au niveau de l’actuelle rue J. Bassem ? La carte de Ferraris (1771) montre très bien les grands et petits étangs rencontrés par le ruisseau traversant la commune.

Jacques Bassem est le dernier nom donné au sentier n° 33 relevé dans l’Atlas des Communications Vicinales de 1843. Il formait en cet endroit une digue entre la Woluwe et un étang entre-temps asséché qui appartenait jadis au prieuré de Val-Duchesse. Même en un XXe siècle déjà avancé, les villageois nommaient encore ce chemin den dam (la digue) bien que le nom officiel en soit déjà rue de la Woluwe.

En suivant ce chemin-digue, on pouvait se rendre du moulin à eau situé dans l’actuelle rue du Vieux Moulin, au moulin à papier. Grâce à l’appareillage des digues et écluses, les meuniers étaient à même de mieux contrôler le débit du ruisseau afin de disposer à tout instant de la force motrice nécessaire au fonctionnement des moulins.

Avec les années, on assécha quelques pièces d’eau permettant de la sorte l’apparition de prairies dans le site et den dam devint un véritable chemin le long duquel quelques familles vinrent s’installer à la fin du XIXe siècle. Certaines d’entre elles se servirent de l’eau du ruisseau pour exercer la profession de blanchisseur ; en 1900, on y dénombrait déjà cinq blanchisseuses et douze repasseuses. En ce temps là, le métier était la plus importante source de revenus pour les habitants d’Auderghem.

La rue de la Woluwe changea finalement de nom à la suite d’une requête introduite par un membre du conseil communal le 8 avril 1931, requête marquant combien Jacques Bassem, mourant, était estimé pour tout ce qu’il avait fait pour la commune et pour ses habitants. Le collège fut invité à donner son nom à une voie publique, scellant par ce geste le « témoignage perpétuel de la reconnaissance » de la population. Le collège acquiesça en raison du zèle et du dévouement apportés par ce magistrat dans l’exercice de ses fonctions (rapport n° 865 du 17 avril 1931).

Jacques Bassem naquit en 1868. Il dirigea une importante entreprise de plomberie à Auderghem et fut conseiller communal de 1912 à 1921. De 1922 à sa mort, il fut nommé échevin des Travaux publics. Il décéda le 10 juin 1931, à l’âge de 63 ans. Il était donc encore en vie lorsque la rue de la Woluwe fut débaptisée.

Et aussi…

Le ruisseau appelé Rookloosterbeek se jette dans la Woluwe entre les avenues Verheyleweghen et Devis. Ce murmurant ruisseau se laisse encore voir dans le joli parc dessiné en 1995 et dont la porte constitua jadis l’entrée de la propriété du peintre Pierre Devis. La rue Jacques Bassem abrita aussi Franciscus Vandevelde qui trouva la mort comme prisonnier politique pendant la Seconde Guerre mondiale. Une rue d’Auderghem porte son nom.

Rue Émile Idiers

En 1843, on ne parlait pas encore de rue. L’Atlas des Communications Vicinales révèle simplement qu’en cet endroit figurait le sentier n° 38, le long d’un court affluent de la Woluwe, portant alors le nom de Langegrachtdam («lange gracht», grand fossé ; «dam», digue; autrement dit : digue ou chemin du grand fossé). Le chemin s’étendait encore plus loin, au-delà de l’actuelle rue Steeno, jusqu’à Woluwe-Saint- Pierre.

Dans la partie formant l’actuelle rue Idiers commençait à se développer lentement une petite activité industrielle. Vers 1870, la teinturerie d’indiennes d’Émile Idiers y tournait à plein rendement et un rapport du collège échevinal daté du 15 octobre 1892 fait mention d’une savonnerie clandestine fonctionnant sur ce sentier (nommé alors impasse des Fabriques). Voici ce rapport :

« M. Louis Bier est appelé devant le collège : il reconnaît qu’il a établi une fabrique de savon de toilette et une machine à vapeur, sans autorisation, à l’Impasse des Fabriques, mais il s’engage à déguerpir dans la huitaine. Le collège et les membres présents se rendent à l’établissement de M. Bier et constatent que le nettoyage et l’aérage ont été faits selon les prescriptions. ».

À cette époque, il était courant de déverser les eaux usées dans la Woluwe, ce que la teinturerie ne manquait pas de faire aussi. Les suites ne se faisaient pas attendre pour les laveuses rinçant en aval le linge propre dans le ruisseau. Lorsque commençaient ces déversements, il leur fallait, toutes affaires cessantes, sauver leur linge déjà parfois diversement coloré et contempler le ruisseau ayant pris toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Le sentier longeant le ruisseau, promu depuis au rang de rue, devint la rue aux Mille Couleurs. Ce nom lui fut confirmé par le collège échevinal du 24 mars 1916 (décision n° 514).

Elle n’en demeura pas moins une petite rue relativement étroite jusqu’en 1922, lorsque l’on commença les travaux qui allaient lui donner l’aspect qu’elle a de nos jours.

Il fut finalement décidé de la nommer d’après celui qui, en ce temps-là, avait non seulement donné des couleurs au ruisseau mais également à la politique communale (décision du collège échevinal du 19 décembre 1925, ordre du jour n° 4). La rue Idiers était née.

Émile Idiers naquit à Bruxelles, le 27 octobre 1830, un mois et demi après que cette dernière ait donné le signal de la révolution allant conduire la Belgique à l’indépendance. Il fit partie du premier conseil communal d’Auderghem autonome (A.R. du 7 janvier 1863). Il revêtit la charge d’échevin, de 1866 à 1872, et fut encore réélu conseiller communal à plusieurs reprises par la suite. Il était fabriquant-teinturier d’indiennes. Sa fabrique était située le long de la Woluwe, à une portée de flèche de sa belle maison bourgeoise dont l’entrée s’ouvrait sur la chaussée de Wavre et la façade arrière touchait à l’actuelle rue du Vieux Moulin. Émile Idiers mourut en 1911.

Le Village vers 1885, alors que le boulevard du Souverain n’était pas encore tracé